Referat 12 Berlin, 24. August 1979

Geheime Verschlußsache

MfS 020 Nr.: XI/466/79

06. Ausf. 11 Blatt

Erste Untersuchungsergebnisse über die Störabstrahlung

mechanischen Fernschreibmaschine Typ T 51

1. Gegenstand der Untersuchungen

Aufgabe der Untersuchungen war es, die Störspannungen und elektro-

magnetischen Störabstrahlungen, die von einer mechanischen Fern-

schreibmaschine abgegeben werden, qualitativ und quantitativ zu

erfassen. Besonders ging es um Störungen, die eine Information

über den auf der Fernschreibmaschine geschriebenen Text beinhalten.

Meßobjekt war der Blattschreiber Typ T 51/12-01 (Fabr.-Nr.:

10 11 33/72).

Untersucht wurden die Störspannungen, die von der Fernschreibma-

schine an die Fernschreiblinie und an das 220 V-Netz abgegeben

werden, sowie die in den Raum gesendete Störstrahlung in einem

Frequenzbereich von 100 kHz bis 1000 MHz.

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Messungen nahmen

etwa 250 Arbeitsstunden in Anspruch.

2. Charakter der Störungen einer mechanischen Fernschreib-

Maschine

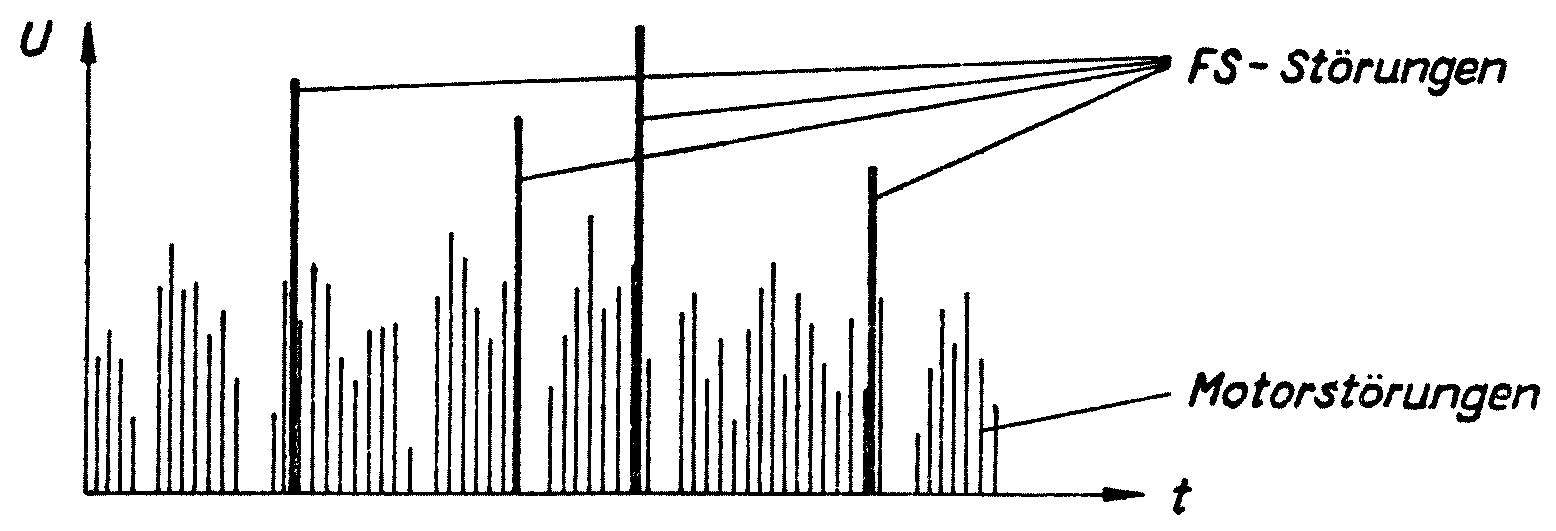

Die Untersuchungen haben ergeben, daß Störspannungen bzw. -strah-

lung an die Fernschreiblinie, das Netz und in den Raum abgegeben

werden. Neben den Störungen, die vom Motor der Fernschreibmaschine

herrühren (Motorstörungen), werden auch Störungen erzeugt, die

durch die Senderkontakte hervorgerufen werden - in weiteren Fern-

schreibstörungen (FS-Störungen) genannt. Vom Empfangsmagneten aus-

gehende Störspannungen und elektromagnetische Störstrahlung konn-

ten im untersuchten Frequenzbereich nicht nachgewiesen werden.

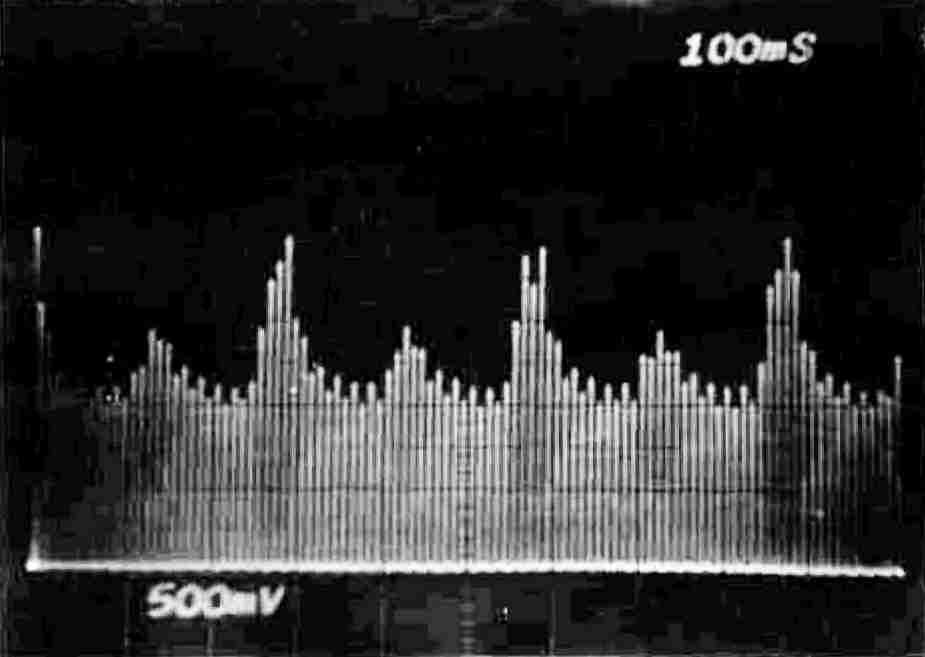

Die FS-Störspannungen auf der Linie und auf dem Netz sowie die

Störstrahlung haben qualitativ den gleichen Charakter: Es handelt

sich um kurzzeitige HF-Schwingungen mit einem umfangreichen Fre-

quenzspektrum, deren Amplitude die Form eines Nadelimpulses mit

einer Impulsdauer von ca. 5µs aufweist.

Interessant ist, daß die FS-Störungen im Moment des

S c h l i e ß e n s der Senderkontakte entstehen (beim Übergang:

kein Strom/Strom). Die physikalische Ursache der Entstehung die-

ser Störungen konnte noch nicht geklärt werden.

Die Motorstörungen haben einen ähnlichen Charakter. Sie treten nur

zeitlich häufiger, d. h. bei jedem Schalten des Kommutators des

Motors auf.

Die einzelnen Frequenzen und die Amplituden der HF-Schwingungen

haben zufälligen Charakter. Es ließen sich aber Frequenzen ermit-

teln, bei denen die Störungen sehr häufig auftreten. Bei qualita-

tiven Angaben über die Größe der Störspannungen (in Punkt 4) wer-

den jeweils mittlere, d. h. typische Amplitudenwerte für die je-

weilige Frequenz genannt.

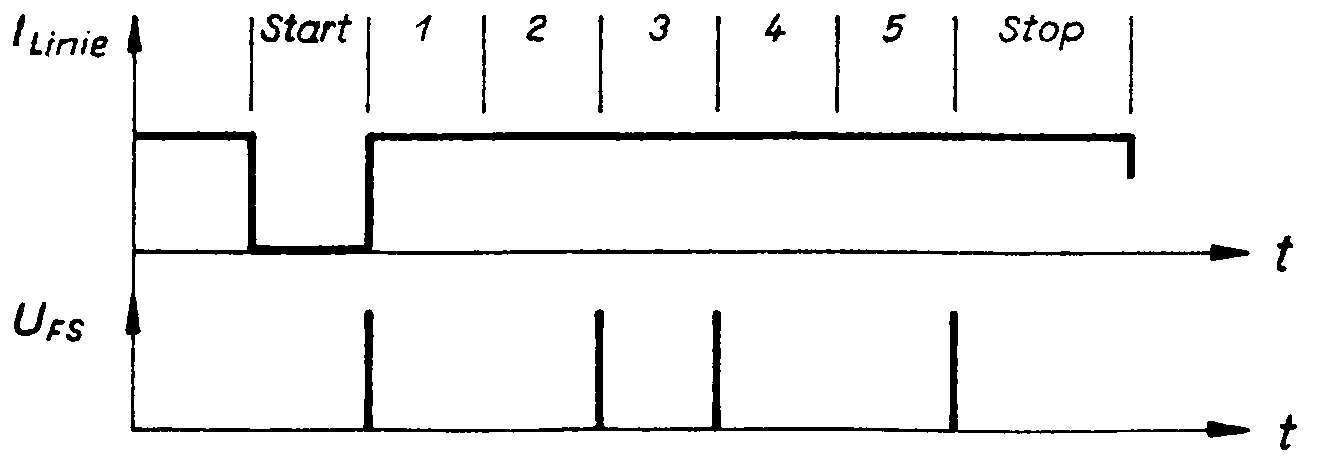

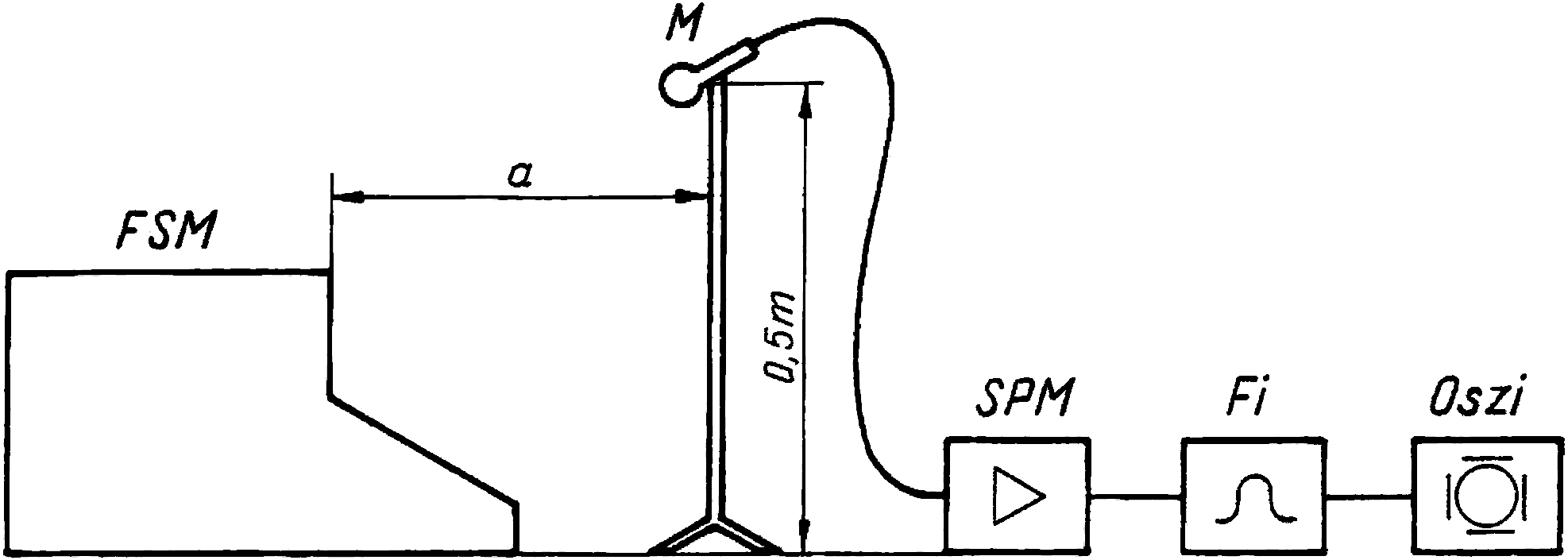

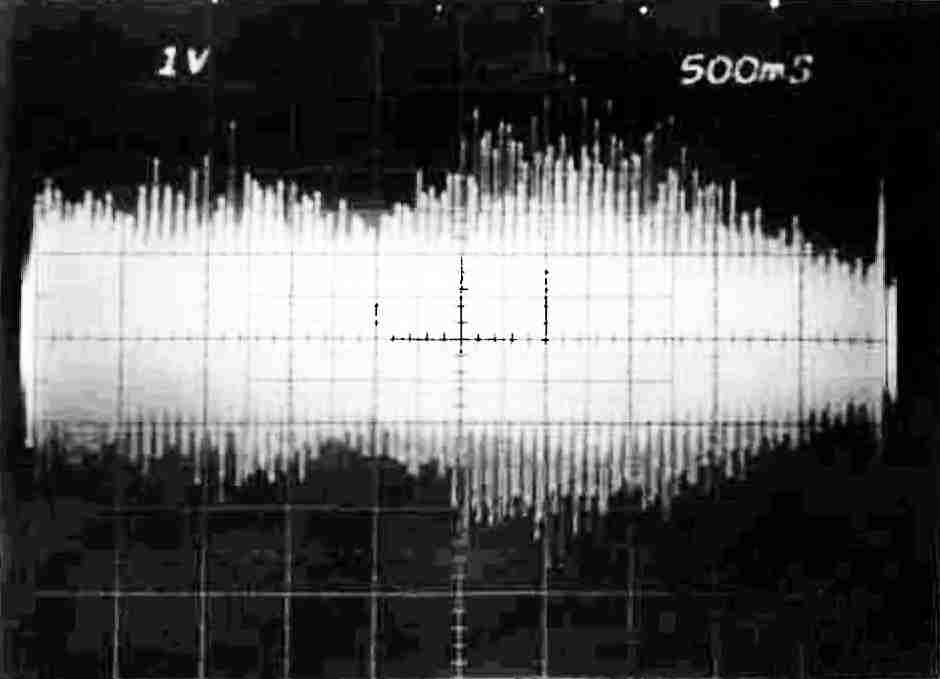

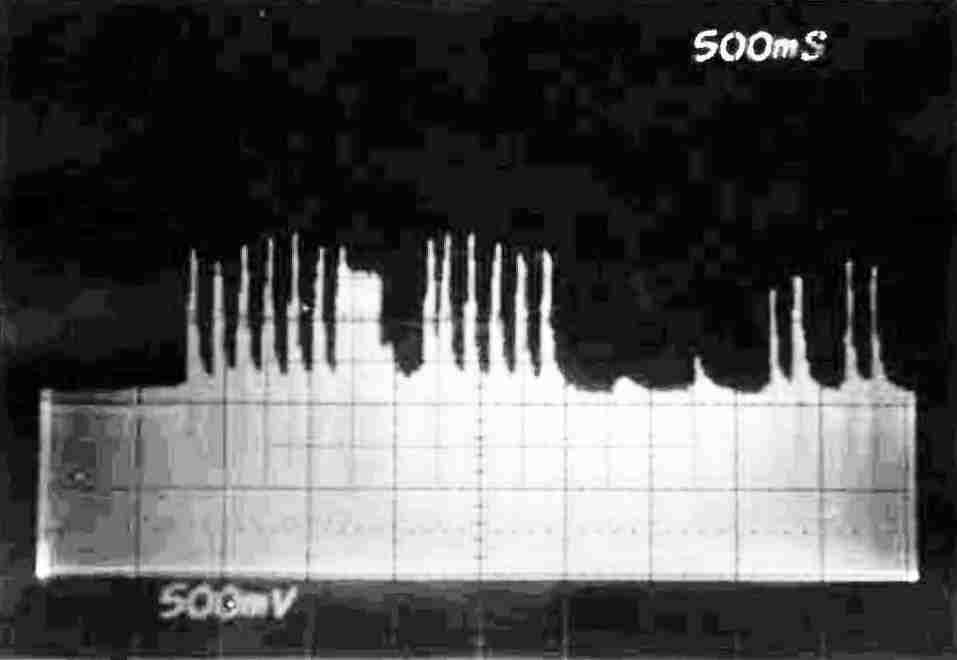

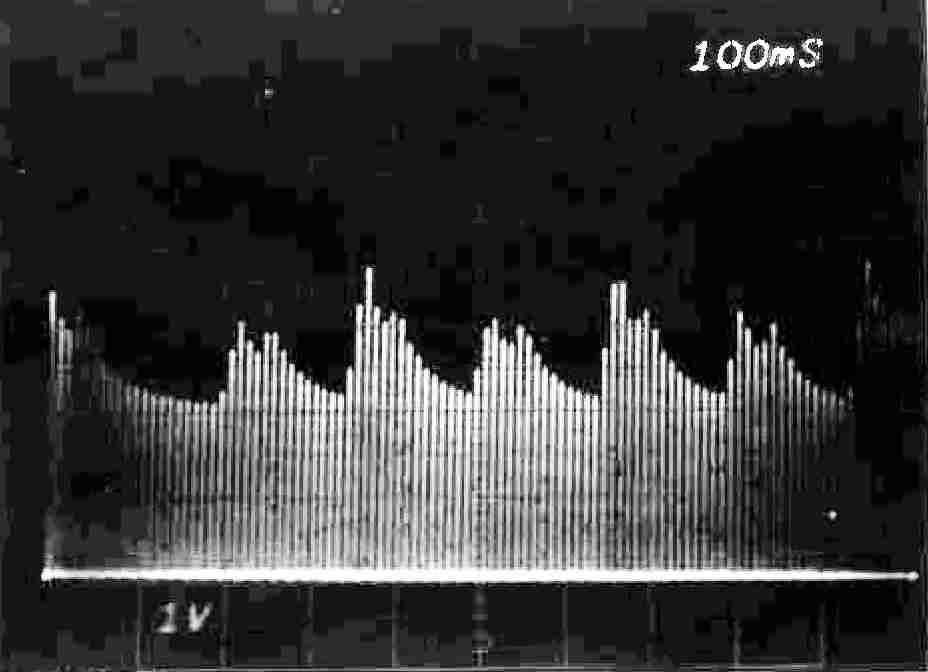

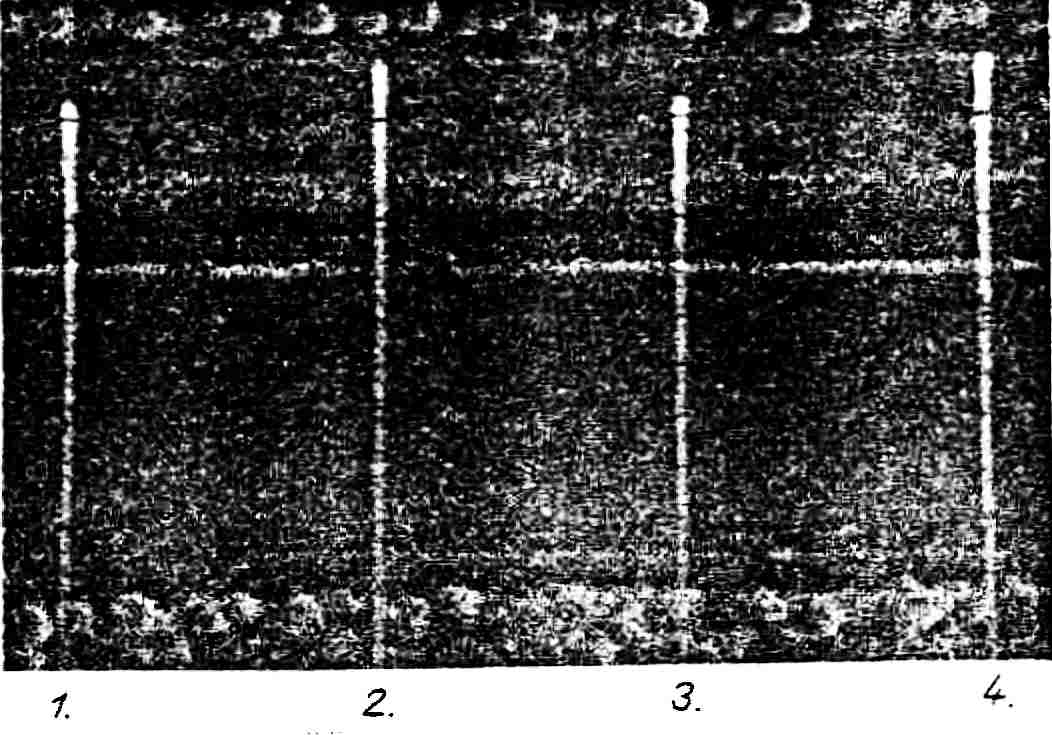

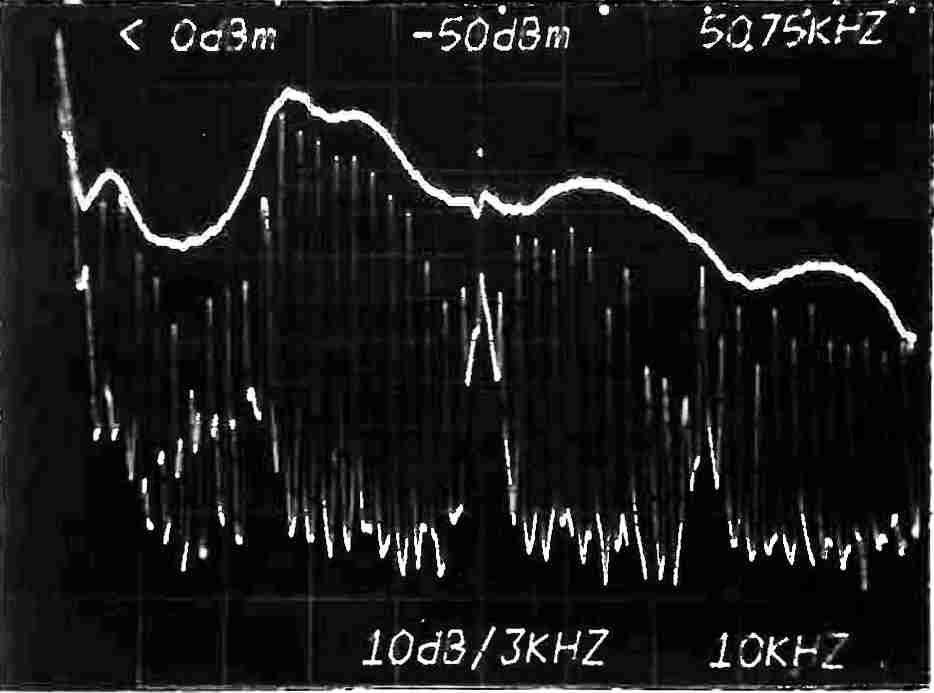

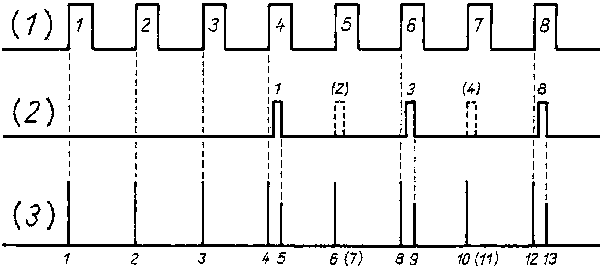

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Motor- und FS-Störungen

bei einer Frequenz (z. B. 240 MHz)

3. Meßmethoden

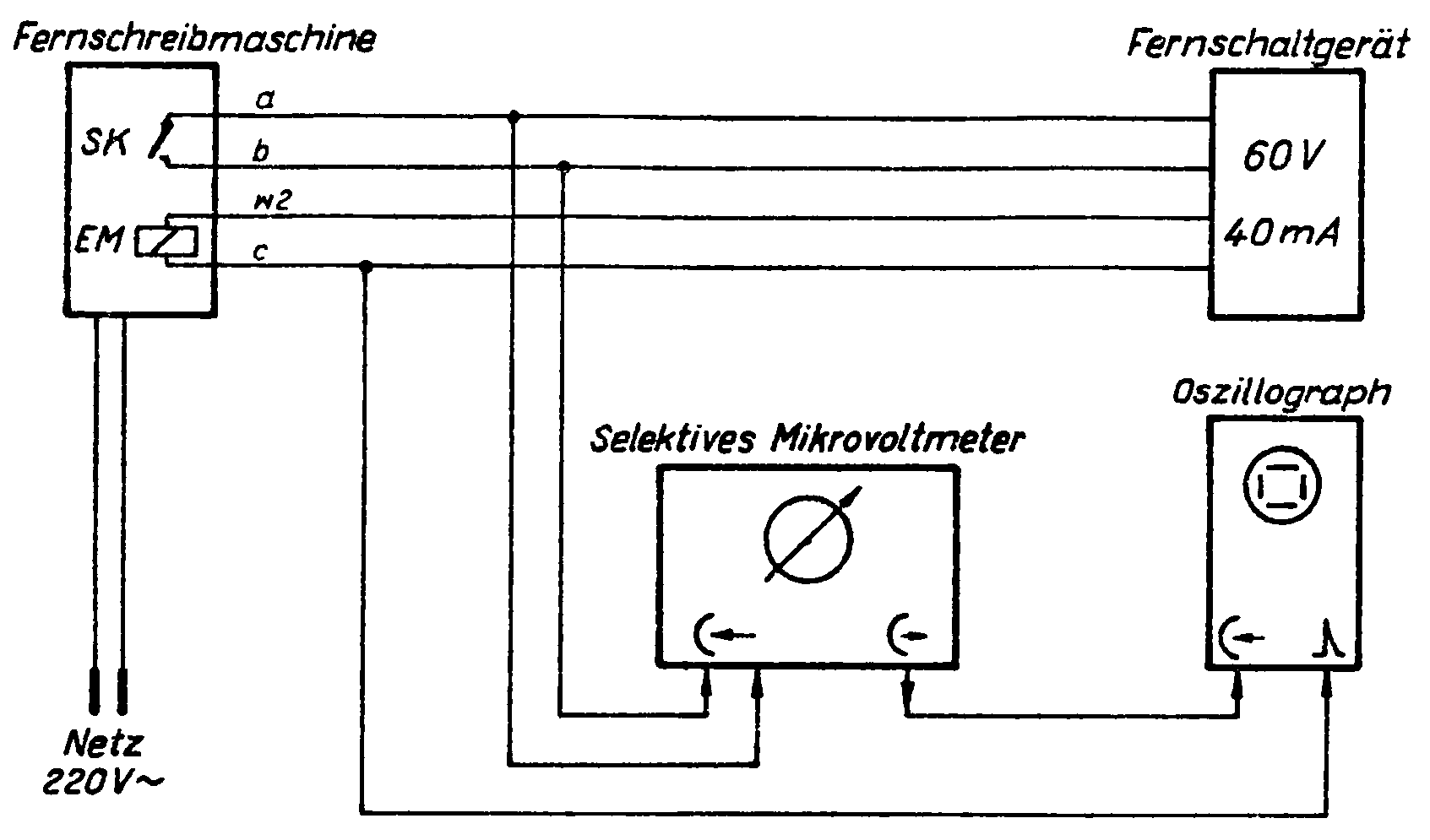

3.1. Messung der Störspannung auf der Fernschreiblinie

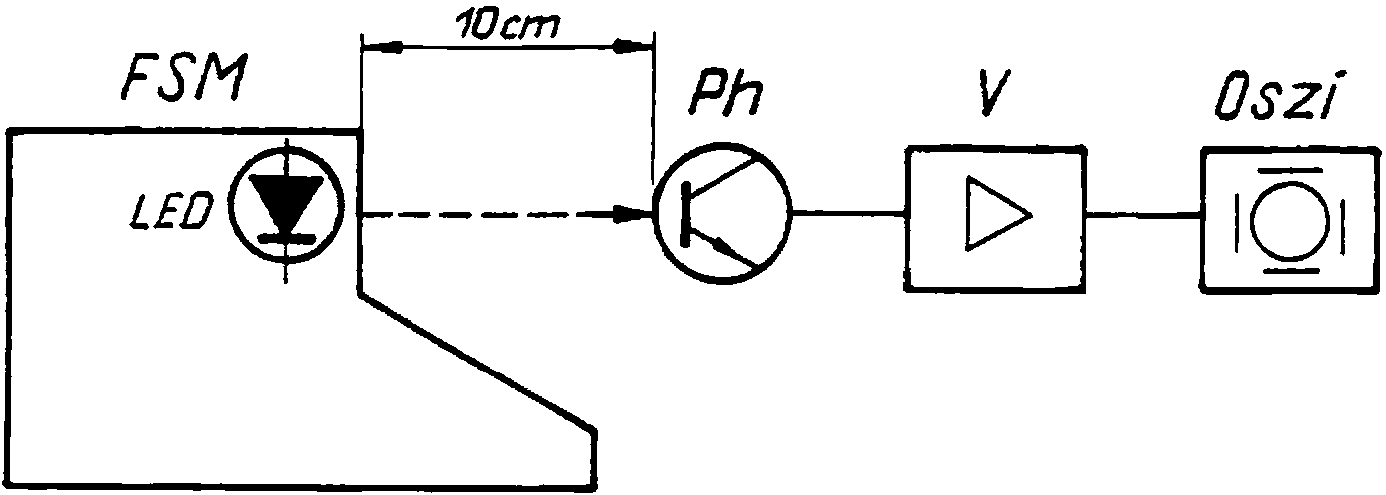

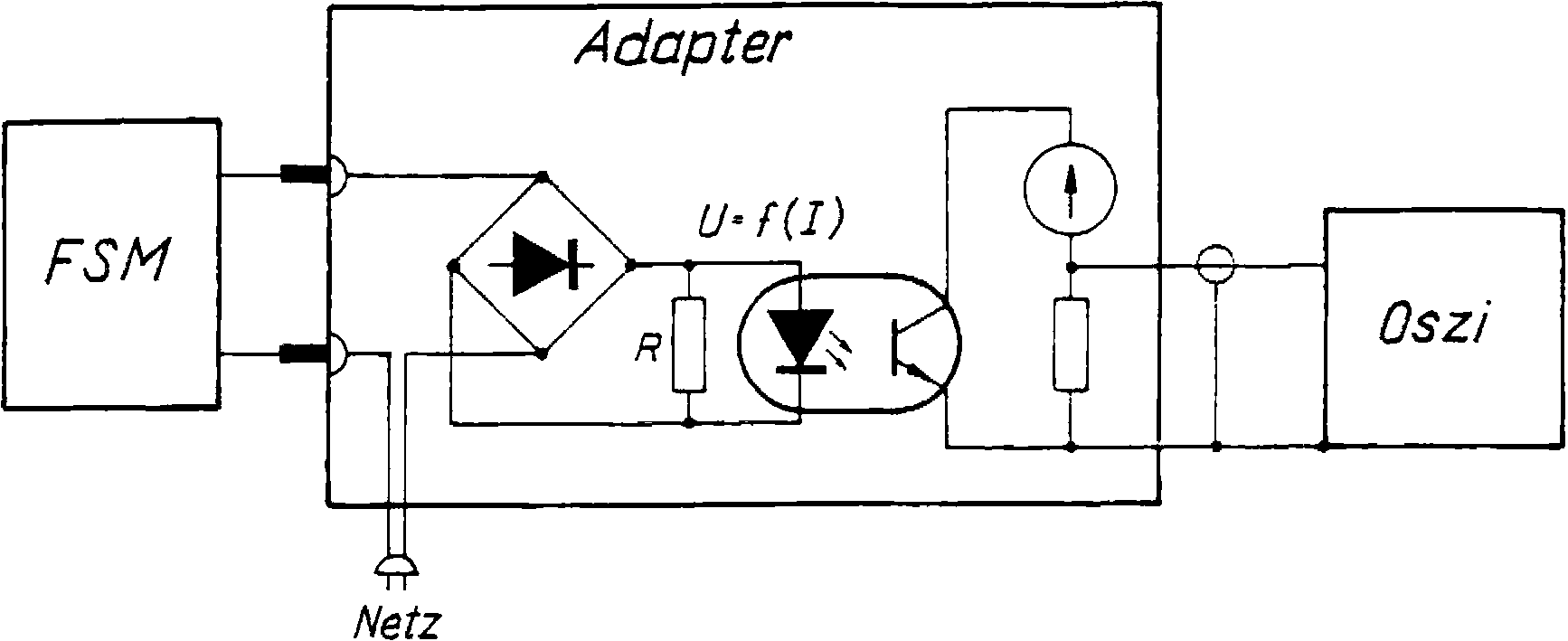

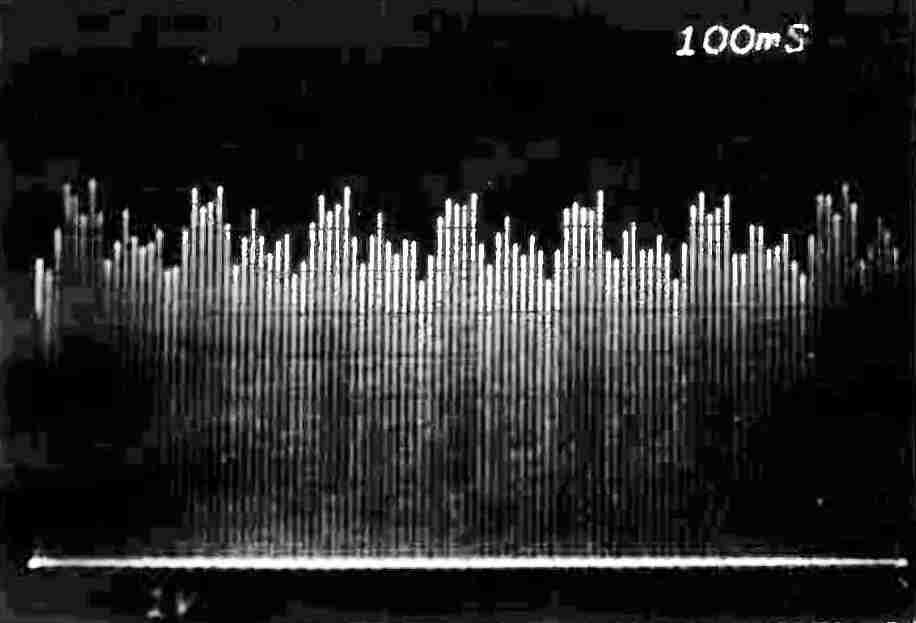

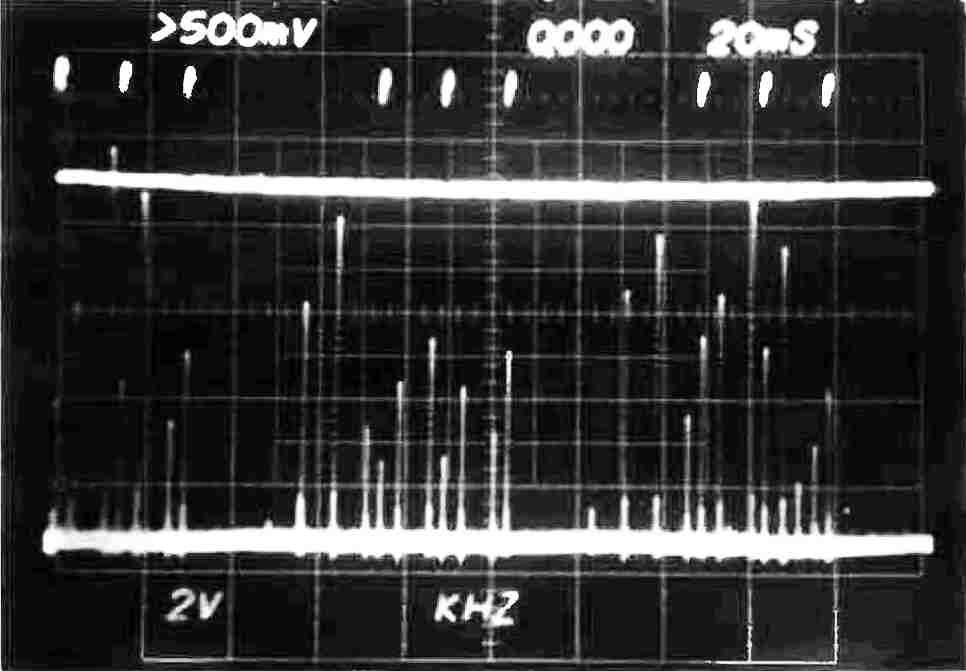

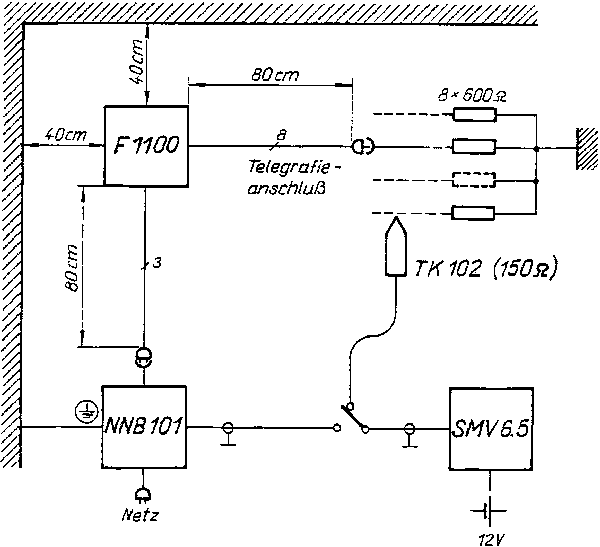

Abb. 2: Meßaufbau zur Bestimmung der Störspannung

auf der Fernschreiblinie

An die Adern "a" und "b" der Fernschreibanschlußleitung wurde ka-

pazitiv ein selektives Mikrovoltmeter angekoppelt.

Zur zeitlichen Darstellung der Störungen wurde das Signal an sei-

nem Oszillographenausgang auf einem Elektronenstrahloszillograph

sichtbar gemacht. Zur besseren Unterscheidung der FS-Störungen von

den Motor- und anderen Störungen wurde die Darstellung mit Hilfe

des Fernschreibsignals am Empfangsmagnet (EM) getriggert.

3.2. Messung der Störspannung auf dem Netz

Der Meßaufbau ist ähnlich wie auf Abb. 2, nur wurde der Eingang

des selektiven Mikrovoltmeters über einen Tastkopf direkt an eine

Phase der Netzleitung angekoppelt und gegen die Schutzerde ge-

messen.

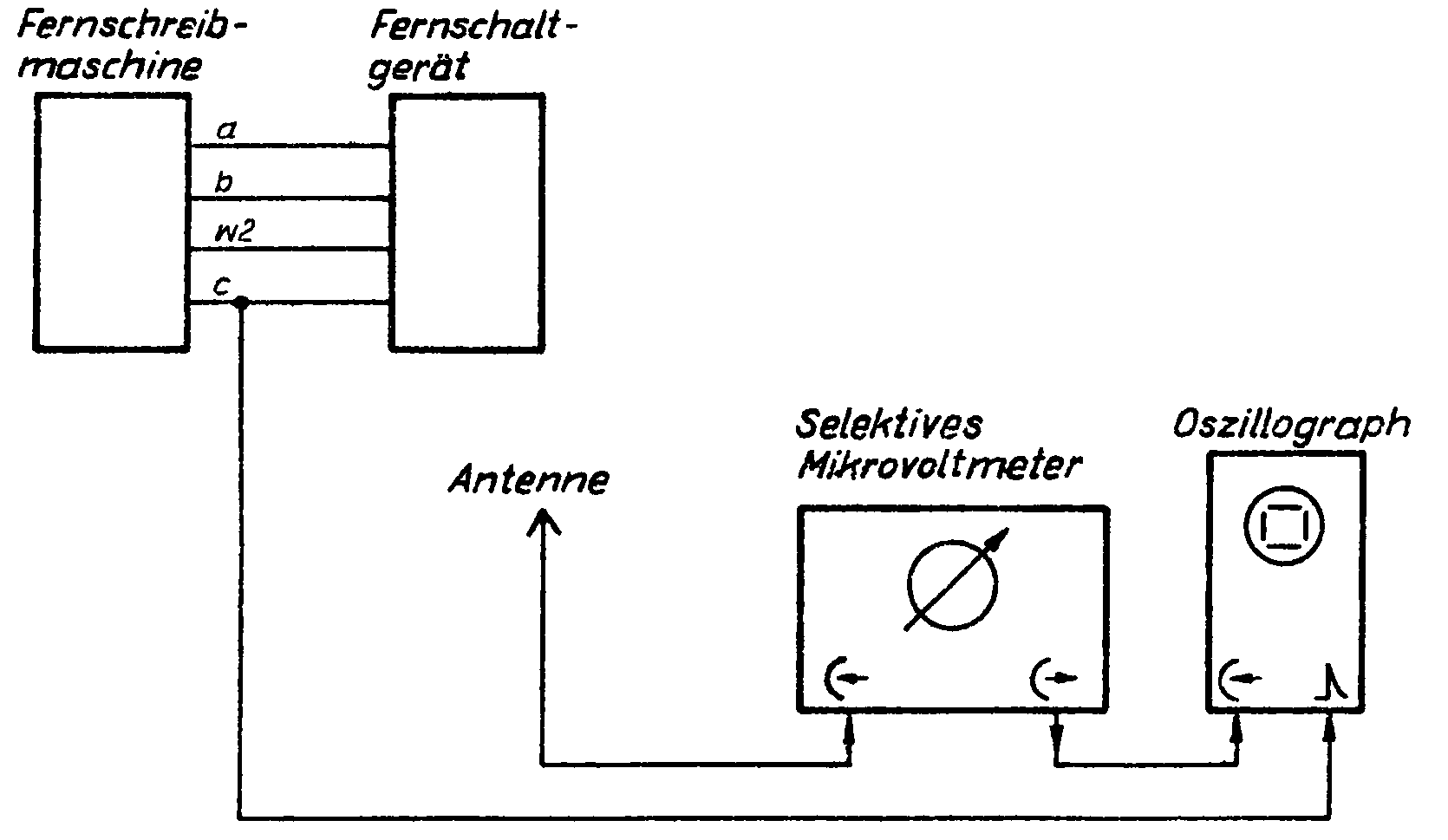

3.3. Messung der Störstrahlung

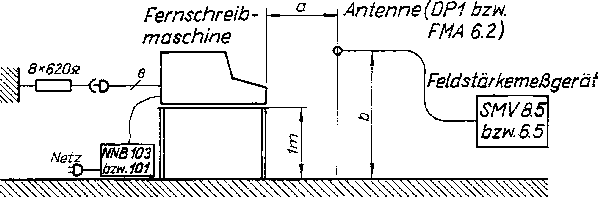

Abb. 3: Meßaufbau zur Bestimmung der Störabstrahlung

in den Raum

Der Abstand zwischen Fernschreibmaschine und Antenne betrug

etwa 4 m.

3.4. Verwendete Meßgeräte

Selektive Mikrovoltmeter

- SMV 6.5+ (0,1-30 MHZ) vom VEB Meßelektronik Berlin

- SMV 8+ (30-1000 MHz) von VEB Meßelektronik Berlin

- Frequenzanalysator 7 L 13 (1-1800 MHz) der Firma Tektronix

(FA 7 L 13)

+ Die Messungen mit den SMV 6.5 und SMV 0 wurden in der Betriebs-

art "P" gemäß der Gerätebeschreibung durchgeführt.

Antennen

- FMA 6.2 (0,1-30 MHz) vom VEB Meßelektronik Berlin

- λ/2 Faltdipol mit Anpassungsglied (240 Ω /50 Ω)

Tastkopf

- TK 102 (0,1-30 MHz) vom VEB Meßelektronik Berlin

Oszillograph

- OG 2.30 vom VEB Meßelektronik Berlin

3.5. Einschätzung der Meßgenauigkeit

Ziel war es nicht, Präzisionsmessungen auszuführen. Es ging darum,

die Größenordnung der informationshaltigen FS-Störungen zu ermit-

teln, um Aussagen über ihre Auswertbarkeit für den Gegner treffen

zu können.

Es ließen sich eindeutig Frequenzen bestimmen, bei denen die FS-

Störungen deutlich auftreten. Ihre mittlere Amplitude konnte

größenordnungsmäßig erfaßt werden.

Auf Grund des zufälligen Charakters der einzelnen Frequenzen der

HF-Schwingungen, hängt die gemessene mittlere Amplitude der Stö-

rungen stark von der Auflösungsbandbreite des selektiven Mikro-

voltmeters ab. (Bei einer Bandbreite von B = 3 MHz ist die gemes-

sene mittlere Amplitude um 25 - 30 dB höher als bei B = 30 kHz.)

Deshalb sind die Meßergebnisse des SMV 6.5 (B = 9 kHz), des SMV 8

(B = 120 kHz) und des FA 7 L 13 (B = 0...3 MHz) nicht direkt ver-

gleichbar.

Die Messungen der Störfeldstärke sind insofern ungenau, als daß

sie erstens nicht im Freifeld, sondern in einem geschlossenen

Raum durchgeführt wurden und zweitens, weil als Antenne für die

Messungen im oberen Frequenzbereich vor allen auf Grund der räum-

lichen Gegebenheiten nur ein provisorischer Eigenbaudipol verwen-

det werden konnte, dessen Daten (Antennengewinn und Wellenwider-

stand) nur ungefähr abgeschätzt werden konnten.

4. Meßergebnisse

Verwendete Symbole

UMot, EMot - mittlere Amplitude der Störspannung bzw. Störfeld-

stärke der Motorstörungen

UFS, EFS - mittlere Amplitude der Störspannung bzw. Störfeld-

stärke der FS-Störungen

f - Frequenz

+ - bezeichnet Frequenzen, bei denen die FS-Störungen

bedeutend höher sind (bis zu 20 dB) als die Motor-

störungen

- - eindeutige Messung war nicht möglich auf Grund an-

derer größerer Störungen bzw. nicht ausreichender

Empfindlichkeit der Meßgeräte

4.1. Störspannung auf der Fernschreibanschlußleitung

gemessen mit SMV 6.5

f MHz 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 30

UMot µV 63 8 2,5 1,5 0,7 0,5 1 10 57

UFS µV - 28 18 4 1,6 2 3,5 - -

+ + +

gemessen mit SMV 8

f MHz 50 80 100 140 200 300 400 440 500 1000

UMot µV 28 64 44 - 25 7 - 7 25 44

UFS µV - - 25 80 - 15 15 80 8 -

+ + + +

Bei der Messung mit dem FA 7 L 13 wurden mit einer Auflösungsband-

breite von D = 300 kHz wesentlich höhere Werte gemessen (z. T. bis

zu 1 mV).

4.2. Störspannung auf dem Netz

Mit Hilfe des SMV 6.5 (mit TK 102) ließen sich keine FS-Störungen

auf dem Netz nachweisen, da die Motorstörungen und andere (AM-Rund-

funk u. ä.) zu stark waren.

Mit dem FA 7 L 13 (B = 300 kHz) waren die Werte der FS-Störungen

um etwa 10 dB niedriger als bei der Messung an der Fernschreiban-

schlußleitung. Sie waren darüber hinaus auch bei einigen Frequen-

zen über 30 MHz deutlich sichtbar.

4.3. Störabstrahlung in den Raum

Im Frequenzbereich bis zu 30 MHz war praktisch keine FS-Störstrah-

lung nachweisbar, weder mit dem SMV 6.5 noch mit den FA 7 L 13

(jeweils in Verbindung mit FMA 6.2). Motorstörstrahlung war vor-

handen.

Zwischen 30 und 1000 MHz ließ sich die FS-Störstrahlung mit Hilfe

des SMV 8 gut nachweisen:

(Abstand Fernschreibmaschine - Antenne: 4 m)

f MHz 30 50 100 140 200 240 300 340 380 440 500 1000

EMot µV 25 8 15 5 15 8 8 2,5 2,5 2,5 8 25

EFS µV 2,5 2 25 45 2 15 45 8 15 25 15 2

+ + + +

4.4. Einfluß der Linienspannung auf die FS-Störungen

Die Fernschreiblinie wurde aus einer Batterie mit 12 V und mit 6 V

gespeist. Es wurde die Störstrahlung wie unter Punkt 4.3. bei

440 MHz untersucht.

Die Messung ergab, daß die FS-Störungen unabhängig vom Linienstrom,

aber etwa proportional zur Linienspannung sind. Bei 440 MHz erreich-

te die FS-Störfeldstärke erst bei einer Linienspannung von 6 V das

Niveau der Motorstörfeldstärke.

5. Auswertbarkeit der FS-Störungen

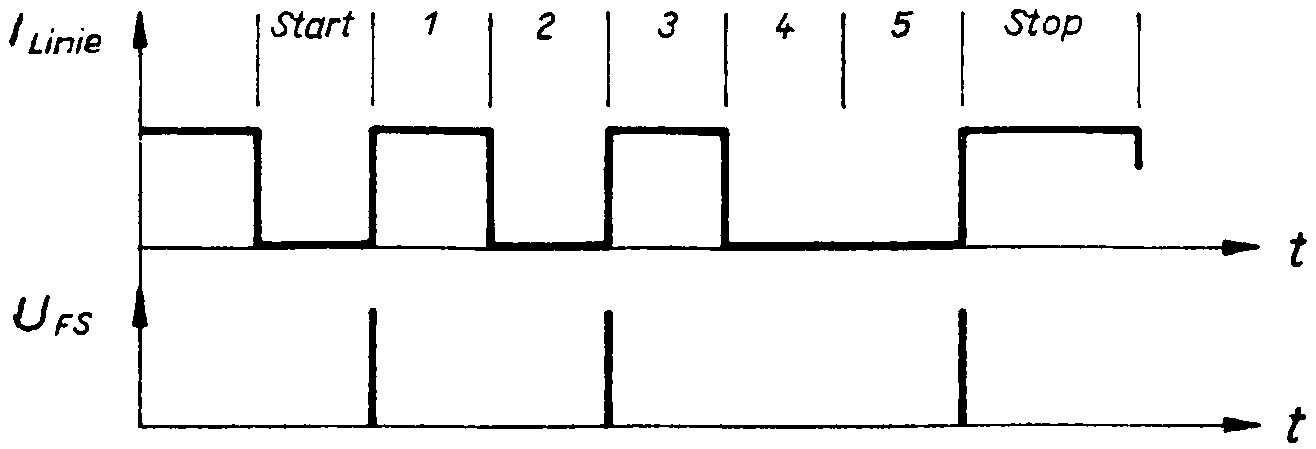

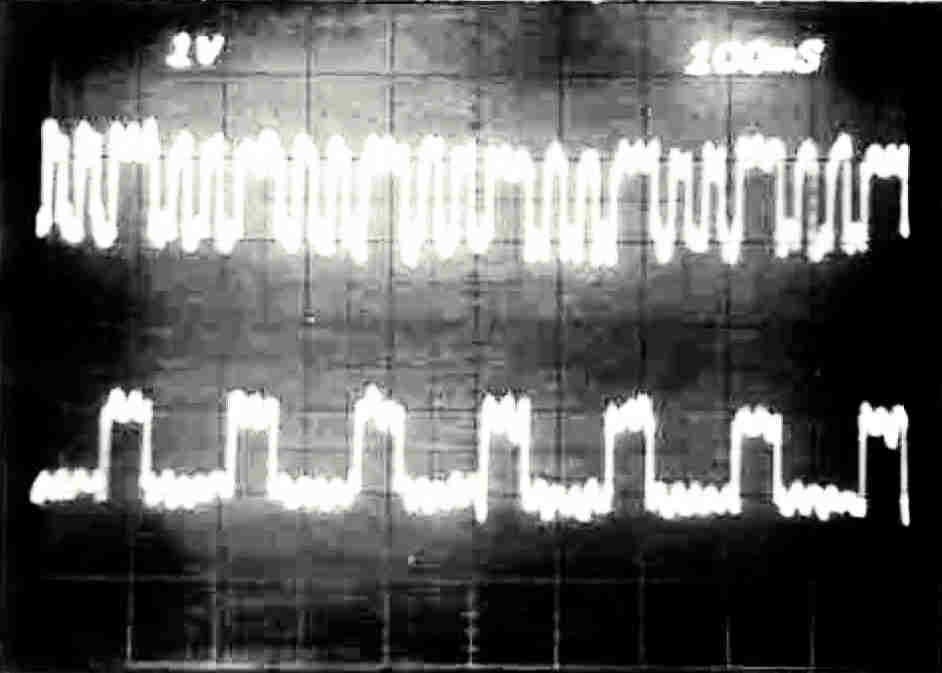

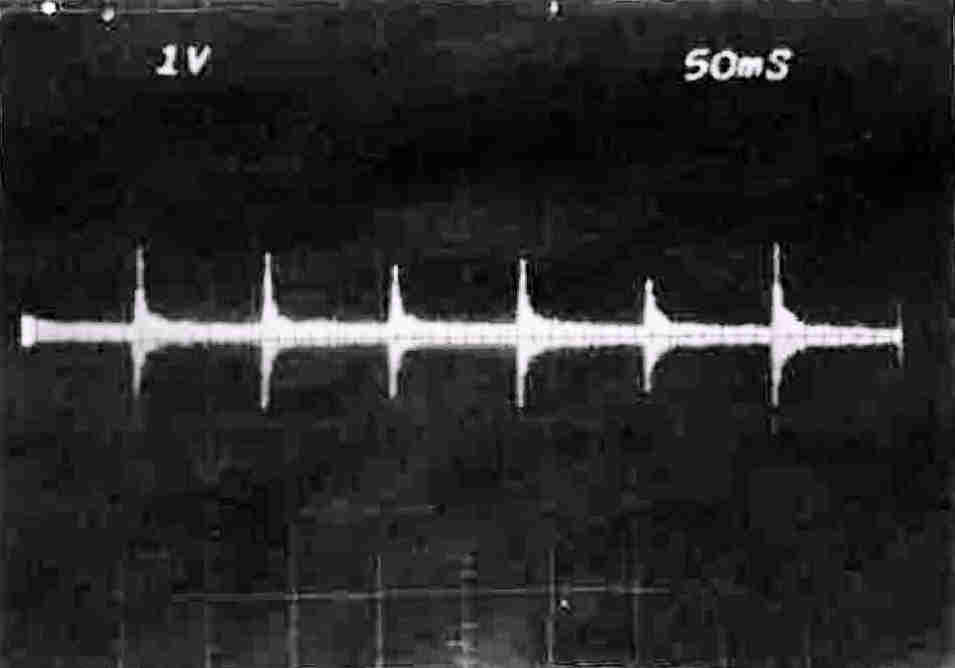

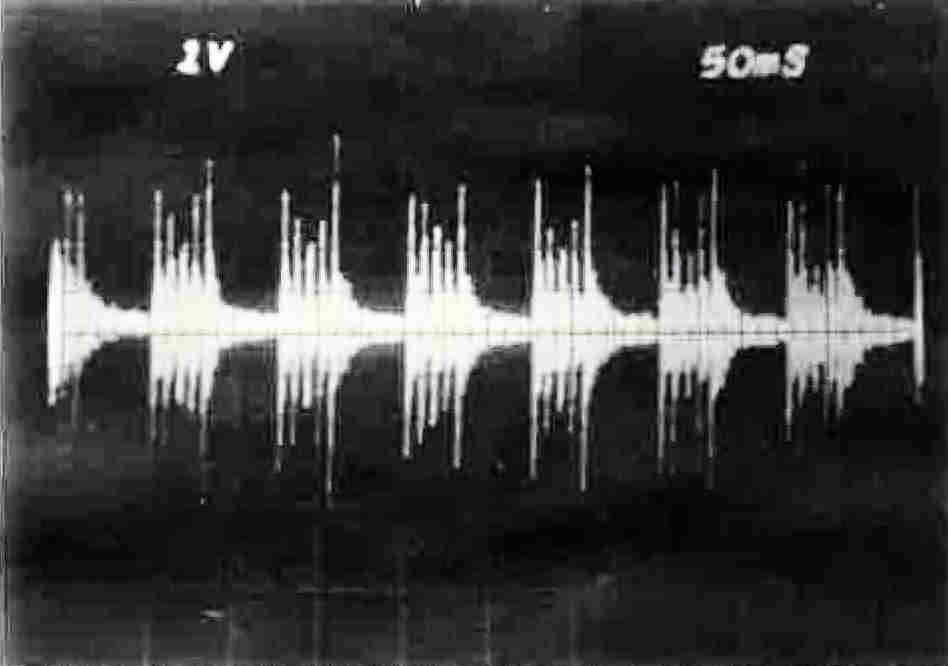

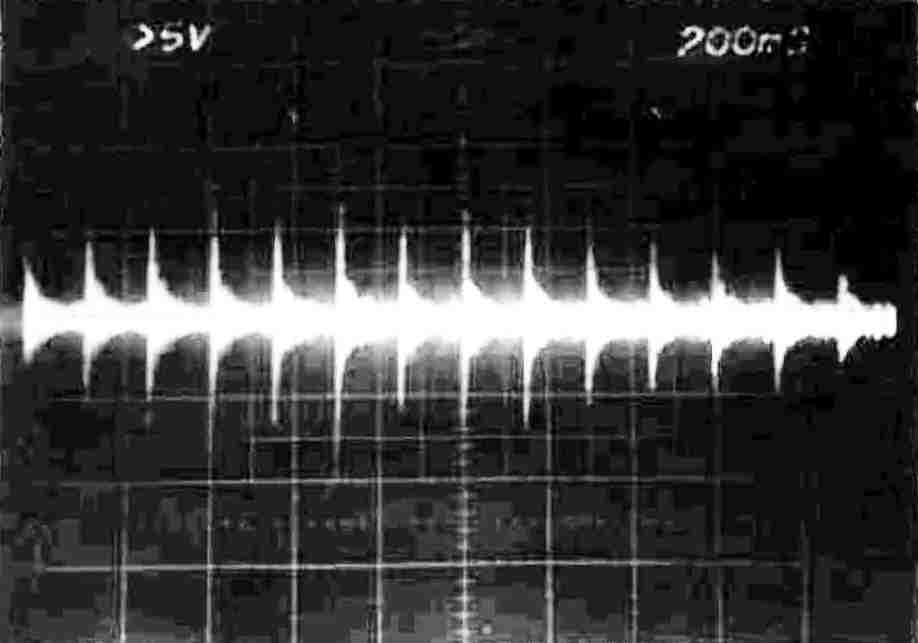

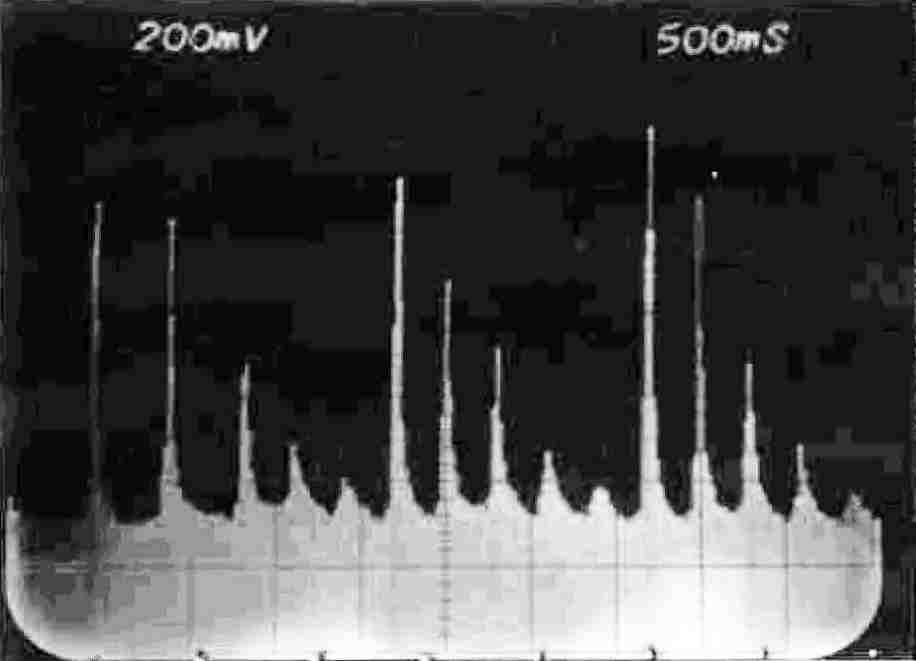

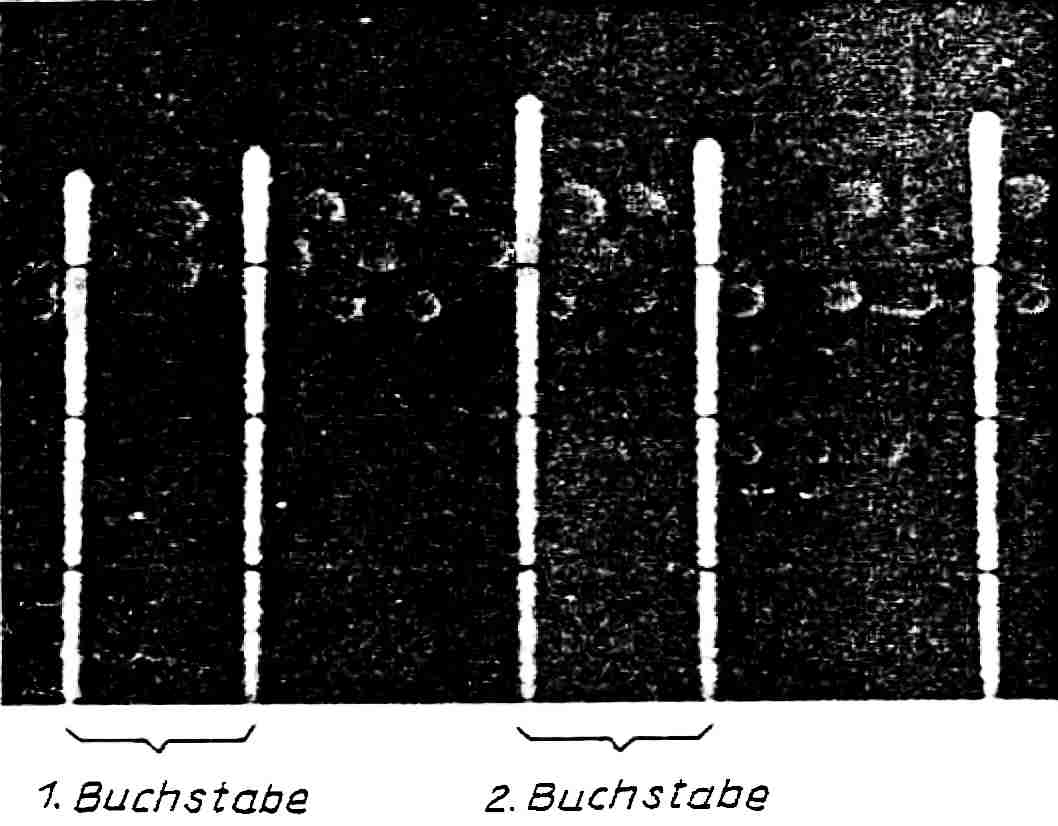

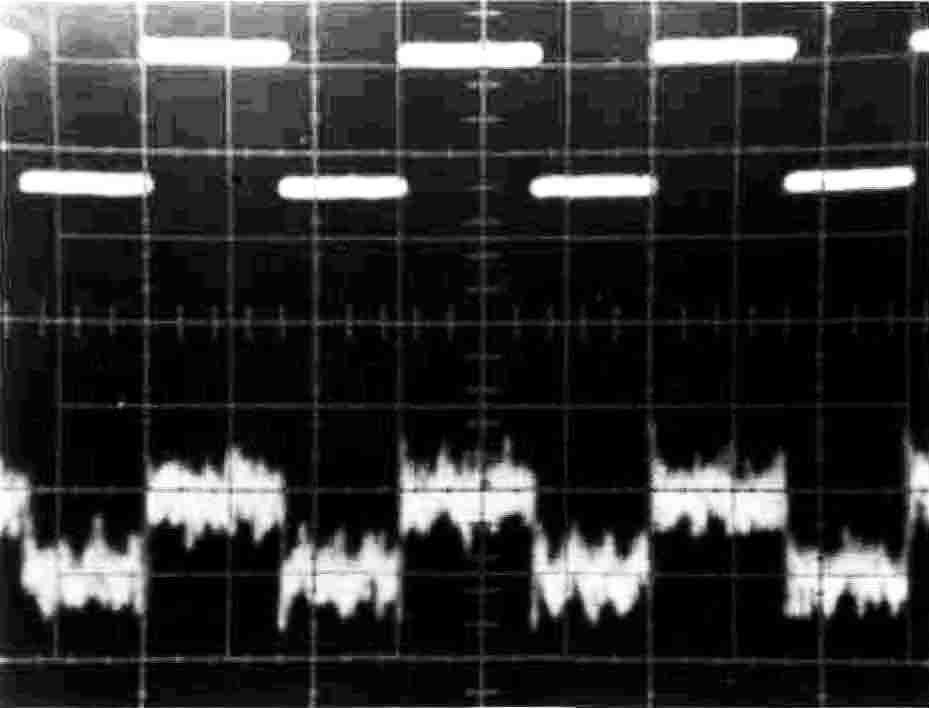

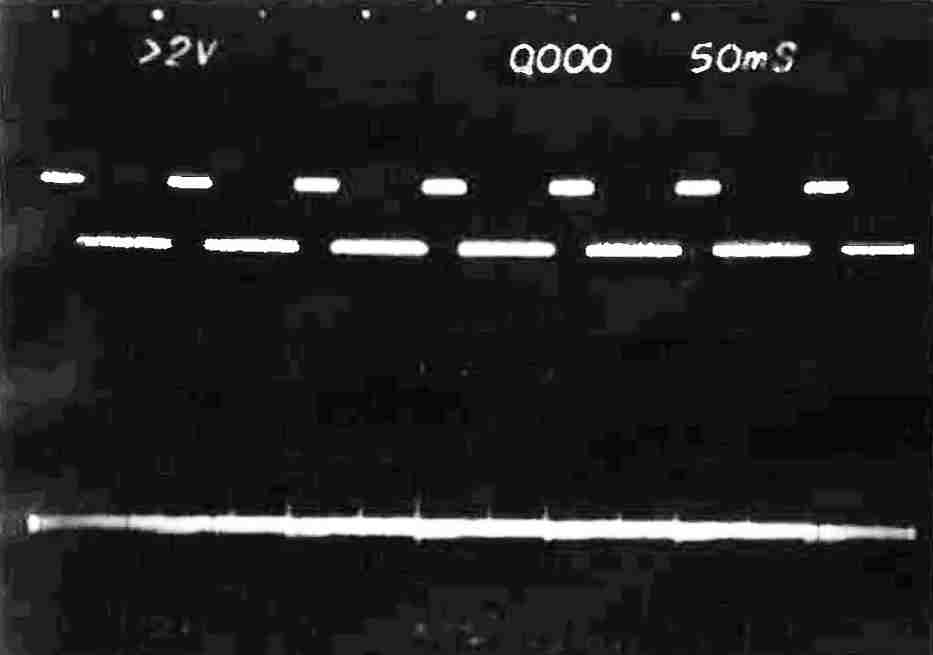

Beim direkten zeitlichen Vergleich der Fernschreibzeichen und der

FS-Störzeichen wurde eindeutig festgestellt, daß die FS-Störimpulse

beim Schließen der Senderkontakte entstehen. Bei der Codekombination

des Buchstaben "S" entstehen z. B. folgende FS-Störzeichen:

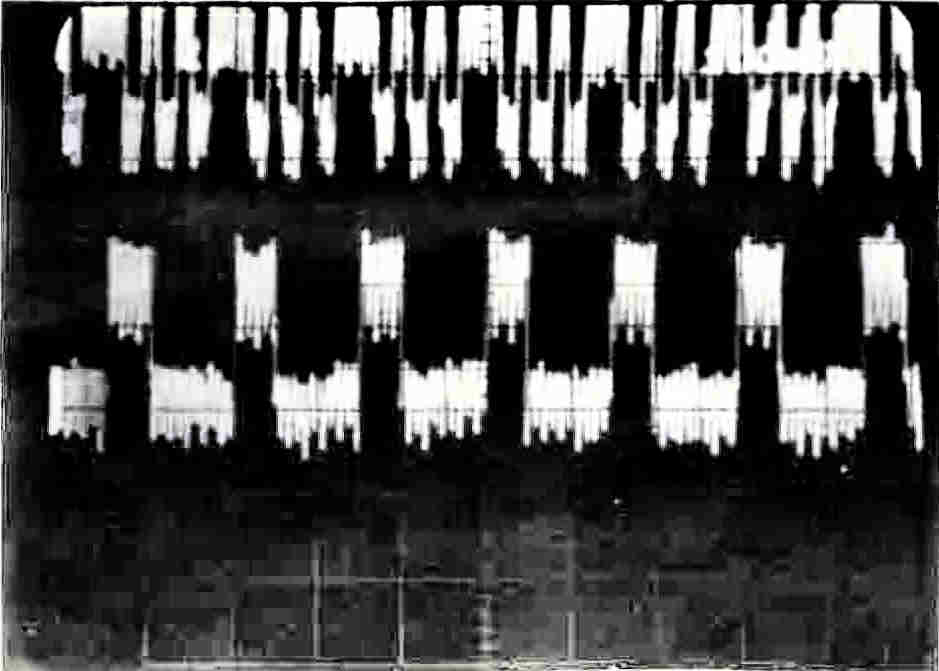

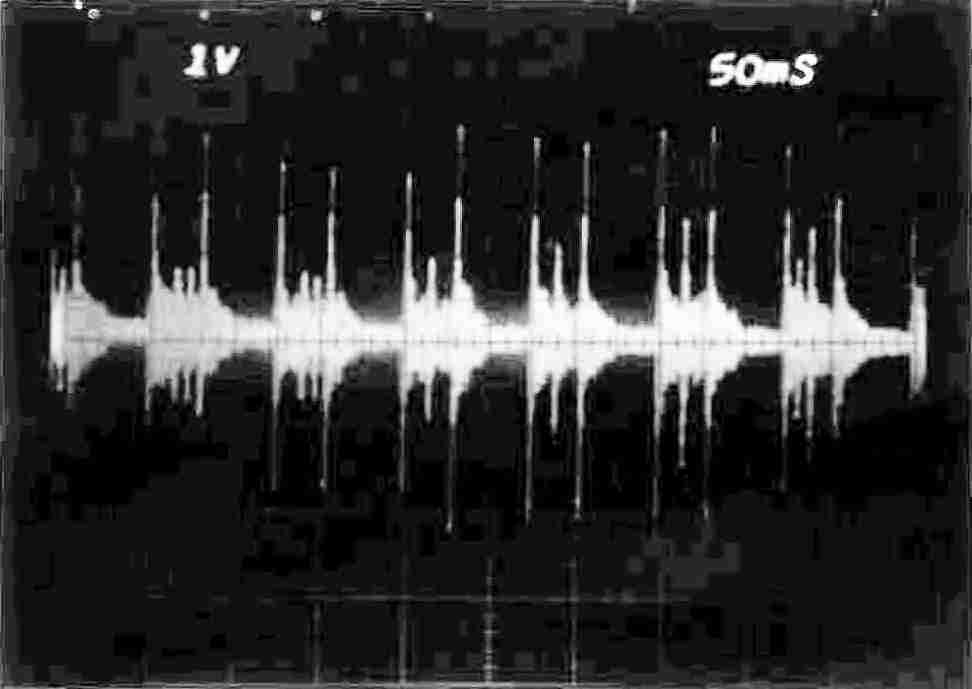

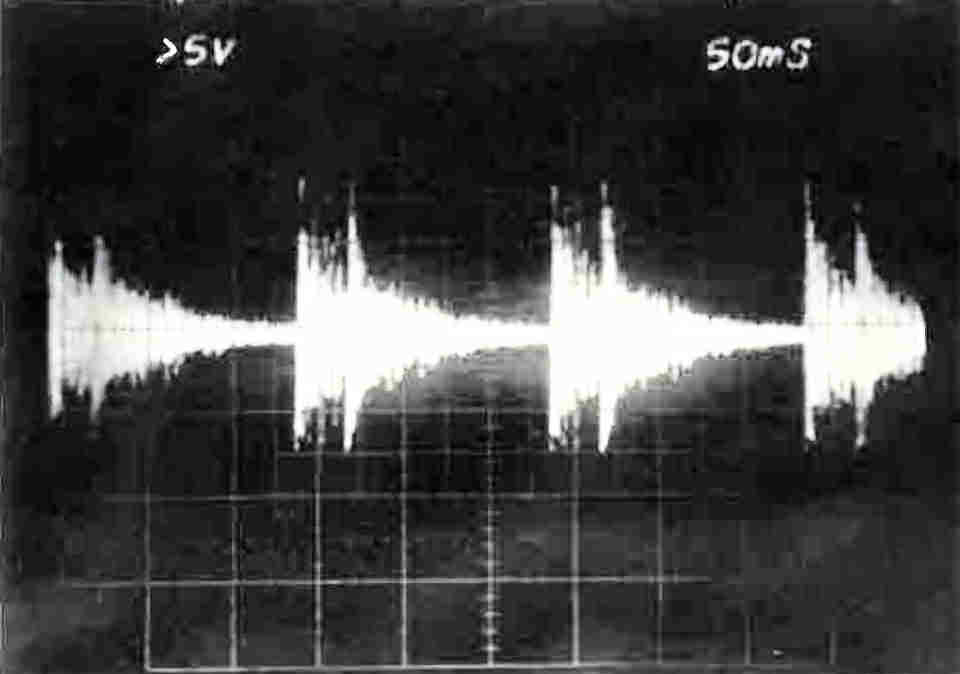

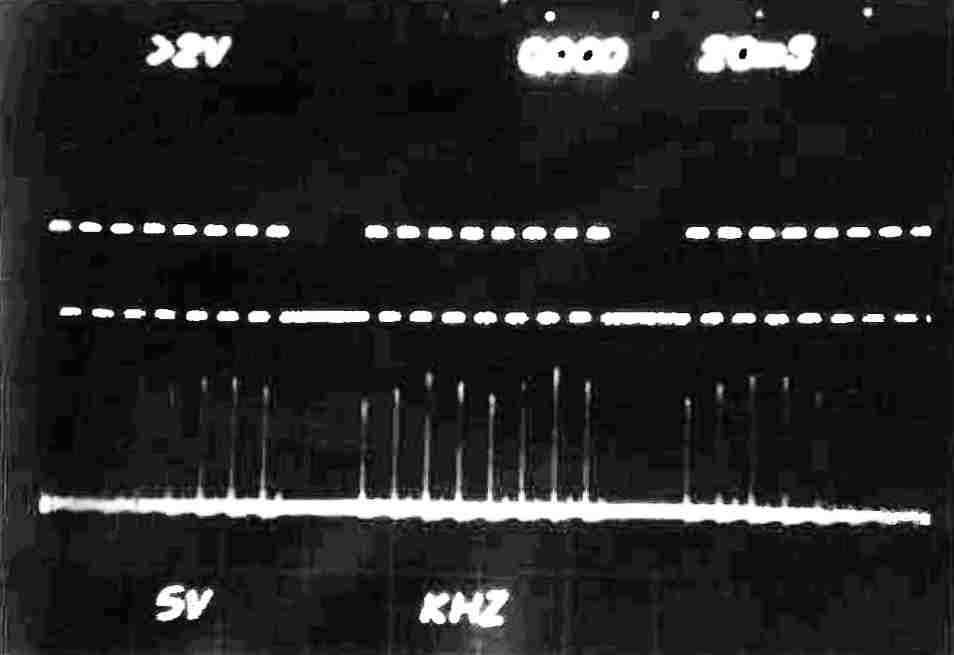

Abb. 4: Fernschreib- und FS-Störzeichen der Codekombination "S" Die Störungen traten auch dann auf, wenn es auf Grund einer feh- lerhaften Justierung einiger bestimmter Senderkontakte zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Stromflusses beim Übergang von einem zum anderen Schritt kam. Dieser Sachverhalt wird besonders deutlich bei der Codekombination "A..." (Umschaltung auf Buch- staben):

Abb. 5: Fernschreib- und FS-Störzeichen der Codekombination "A..."

Die letzten drei Störimpulse in Abb. 5 sind das Ergebnis einer

fehlerhaften Justierung bestimmter Senderkontakte und somit exem-

plarspezifisch. Bei einer anderen Fernschreibmaschine können sie

bei anderen Schritten oder auch gar nicht auftreten.

Für jede Codekombination des Telegraphenalphabets wurden das Fern-

schreib- und das FS-Störzeichen aufgezeichnet. Es zeigte sich, daß

innerhalb des gesamten Alphabets (32 Codekombinationen) 18 ver-

schiedene Störimpulsfolgen auftreten. Die Tabelle zeigt die Auf-

teilung der Codekombinationen auf die 18 Störimpulsfolgen:

FS-Störimpuls- Codekombination

folge Buchstabenregister Ziffern- u. Zeichenregister

1 A E - 3

2 B D J 1... ? Wer da?

3 C V : =

4 F K X A... ( /

5 G R 4

6 H

7 I 8

8 L )

9 M N . ,

10 O 9

11 P 0

12 Q Y 1 6

13 S U ' 7

14 T 5

15 W Z 2 +

16

17 Zwischenraum

18 32.

Werden die Störimpulsfolgen, die während des Schreibens auf der

Fernschreibmaschine ausgesendet worden, aufgezeichnet, lassen sich

eventuell durch Kombinieren - die richtige Zuordnung der Codekon-

binationen zu den Störimpulsfolgen ermitteln und anschließend rela-

tiv leicht der geschriebene Text rekonstruieren.

Eine erfolgreiche Auswertung der abgestrahlten FS-Störungen ist

also im Prinzip möglich. Da die Störimpulsfolgen exemplarspezi-

fisch sind, kann auch die Zuordnung der Codekombinationen zu den

Störimpulsfolgen unterschiedlich sein. Es läßt sich also unter

Umständen auch der Absender der Nachricht ermitteln.

6. Einschätzung der Anwendbarkeit der Fernschreibmaschine T 51

im Chiffrierbetrieb - Schlußfolgerungen für weitere Unter-

suchungen

Die Untersuchungsergebnisse des Fernschreibmaschinentyps T 51

zeigen, daß sein Einsatz zur Klartexteingabe im Vor- und Direkt-

chiffrierbetrieb recht problematisch ist. Die Existenz von Stör-

spannungen auf dem Linienausgang bei unteren Frequenzen zwingt zu

der Forderung, daß angeschlossene Direktchiffriergeräte bis zu

etwa 30 MHz, aber auch darüber hinaus, eine hohe Übersprech-

dämpfung besitzen müssen.

Bei höheren Frequenzen überwiegt die direkte Abstrahlung in den

Raum. Hier ließen sich bei dem untersuchten Exemplar drei Frequen-

zen feststellen (140, 300 und 440MHz), bei denen die FS-Störfeld-

stärke recht groß und die Motorstörfeldstärke wesentlich kleiner

ist. (Zum Vergleich: Die unter den gleichen Bedingungen gemessene

Feldstärke des Senders "Berliner Rundfunk" - UKW Berlin 91,4 MHz -

beträgt 3 mV/m. Die FG-Störstrahlung der Fernschreibmaschine ist -

in einer Entfernung von 4 m bei 100 MHz und 440 MHz also nur

etwa 100 mal kleiner als die UKW-Senderfeldstärke.) Die FS-Stör-

zeichen sind hier leicht zu isolieren und auszuwerten.

Die Störstrahlung von solch hohen Frequenzen induziert sich leicht

auf in der Nähe befindliche Installationseinrichtungen (Zentral-

heizung, Wasserleitungen, Netz- und andere elektrische Leitungen

usw.) und breitet sich über diese unkontrolliert auch über die

gesicherte Zone hinaus. Eventuell kann dabei die weitere Ab-

strahlung in den Raum begünstigt werden.

Es ist daher notwendig, die Störabstrahlung zu verringern. Das

müßte sich durch eine niedrigere Linienspannung, die von dem an-

geschlossenen Chiffriergerät zu liefern wäre, sowie durch eine

bessere Abschirmung der Fernschreibmaschine realisieren lassen.

Der Niedrigspannungsbetrieb ist noch genauer zu untersuchen, indem

man eine Senderwelle mit einem störfreien Motor betreibt. Um zu-

sätzlich äußere Störeinflüsse auszuschalten, wäre es günstig, die-

se Messungen in einem abgeschirmten Käfig durchzuführen. (Unter

solchen Bedingungen, d. h. störfreier Motor und Messung im Käfig,

sollte auch die an die Netzleitung abgegebene FS-Störspannung

noch einmal untersucht werden.) Außerdem ist zu prüfen (Konsulto-

tion mit dem Hersteller), wie weit die Linienspannung und der

Linienstrom heruntergesetzt werden können.

Es sollte geprüft werden, ob durch einfache konstruktive Maßnah-

men an der Fernschreibmaschine T 51 die Störabstrahlung verringert

werden kann.

Außerdem sollte der Fernschreibmaschinentyp T 61 untersucht werden,

da dessen Metallgehäuse eventuell die Störstrahlung etwas zurück-

hält.

Zur umfassenderen quantitativen Einschätzung der Störstrahlung

sind entsprechende Messungen mit einem empfindlichen breitbandigen

selektiven Empfänger in Verbindung mit einer guten Antenne im

Freifeld vorzunehmen. Dazu ständen uns z. Z. das SMV 8 und die An-

tenne LPA 1 zur Verfügung. Die FS-Störstrahlung dürfte mit diesen

in einer größeren Entfernung von der Fernschreibmaschine als 4 m

nachweisbar sein. Es ist darüber hinaus zu vermuten, daß mit einem

besseren Empfänger (höhere Bandbreite und Empfindlichkeit) der

eventuell speziell zu derartigen Zwecken entwickelt wurde - der

Nachweis und die Auswertung der FS-Störstrahlung in noch größerer

Entfernung (über 20 m) möglich sind. Ein derartiges Gerät ist uns

im Augenblick nicht bekannt, dürfte aber technisch durchaus -

wenn auch mit hohem Aufwand - zu realisieren sein.

Generell noch gar nicht wurde untersucht, ob die Auswertung der

FS-Störstrahlung oder -spannung auf dem Netz mit gänzlich anderen,

in der Meßtechnik erst im Kommen befindlichen Meßmethoden möglich

ist (z. B. Korrelationsmeßverfahren).

Ebenfalls ist zu erwarten, daß besonders der Empfangsmagnet auch

magnetische Abstrahlungen im NF-Bereich verursacht. Das müßte zu

einer umfassenden Gesamteinschätzung des Abstrahlungsproblems

einer mechanischen Fernschreibmaschine auch untersucht werden.

Sollten Niedrigspannungsbetrieb und konstruktive Veränderungen

nicht die gewünschten Resultate bringen, wäre die Anwendung der

mechanischen Fernschreibmaschine Typ T 51 im Chiffrierbetrieb nur

im Faradayschen Käfig möglich.

Eisenträger

Leutnant

Abteilung XI Berlin, 19. Januar 1983

Vertrauliche Verschlußsache

VVS-o020

MfS-Nr.: XI/052/83

02. Ausf. Bl. 01 bis 02

E i n s c h ä t z u n g

der Abstrahlungssicherheit der bei der Abteilung XII als // Abteilung XII (Auskunft, Speicher, Archiv)

Datenerfassungsgeräte eingesetzten elektromechanischen

Fernschreibendplätze

An den fünf Fernschreibendplätzen in der vorliegenden Konfigu-

ration (Fernschreibmaschine T 51 und Lochstreifensender T 53 im

Lokalbetrieb über Fernschaltgerät T 57; Linienanschlußkabel hängt

frei herunter) wurden sowohl vom Hersteller, als auch vom Instal-

lateur keine Maßnahmen gegen kompromittierende Abstrahlung ge-

troffen. Beim Schalten der Sendekontakte der FSM T 51 und des

LS T 53 entstehen Abrißfunken und damit im Zusammenhang kurze

Hochfrequenzimpulse in einem breiten Frequenzspektrum (einige

MHz bis ca. 500 MHz), die sich räumlich als elektromagnetische

Strahlung und als Funkstörspannungen auf der Netzzuleitung, auf

anderen in der Nähe der Endplätzen vorbeiführenden Leitungen so-

wie Wasser- und Heizungsinstallation ausbreiten. Sie haben kom-

promittierenden Charakter.

Aufgrund der Aufstellung der Endplätze in der 6. Etage des Dienst-

gebäudes (Zwischenbau) und bereits vorhandener Untersuchungsergeb-

nisse über die Abstrahlung von T 51/T 53 ist davon auszugehen, daß

die elektromagnetische Abstrahlung zumindest in den Wohnhäusern der

Ruschestraße noch empfangen und ausgewertet werden kann (es besteht

optische Sicht, Entfernung ca. 150 m), u. U. auch noch in Entfer-

nungen von über 300 m.

Auf dem 200 V-Netz und anderen elektrischen und technischen In-

stallationen dürfte die Funkstörspannung im gesamten Dienstgebäude

nachweisbar sein, wobei in größerer Entfernung vom Aufstellungsort

(etwa ab 50 - 100 m Leitungslänge) die Identifizierung der Stör-

spannungsimpulse infolge anderer im Dienstobjekt erzeugter Funk-

strörungen sehr schwierig (u. U. aber nicht unmöglich) ist.

Die Verhinderung der Ausbreitung der kompromittierenden Abstrah-

lung der Endplätze über den Betriebsraum hinaus ist mit einfachen

Mitteln nicht möglich. Aus diesem Grunde werden folgende Maßnahme-

vorschläge unterbreitet, durch deren Umsetzung eine Reduzierung

der Reichweite der kompromittierenden Abstrahlung auf etwa 20 %

der derzeitigen Werte erzielt wird:

1. Realisierung eines Niedrigpegelbetrieb für T 51 und T 53,

d. h. Reduzierung der Telegrafiespannung auf 15 V durch Ver-

wendung einer zusätzlichen Stromversorgung mit Strombegren-

zung anstelle des Fernschaltgerät T 57. Die Nutzung einer

gemeinsamen Stromversorgungseinheit für alle fünf Endplätze

ist möglich.

2. Schirmung der Telegrafie- und Netzkabel der Fernschreibmaschi-

nen und Lochstreifensender sowie der Gleichspannungs- und Netz-

kabel der Stromversorgungseinheit.

3. Einhalten eines Mindestabstandes von 1 m von den Geräten und

Kabeln der Endplätze zu allen anderen Fremd Kabeln, Geräten

und technischen Einrichtung (einschließlich Heizung und Was-

serleitung)

4. Da es sich im vorliegenden Fall um nur fünf konkrete Fern-

schreibendpläze handelt, scheinen zur weiteren Reduzierung

der kompromittierenden Abstrahlung folgende zusätzliche kon-

struktive Änderung an den Geräten ökonomisch vertretbar;

wobei die Austauschbarkeit der Geräte bei Ausfällen nicht

mehr gegeben ist:

Bei T 51 und T 53:

- Anschluß eines Funkenlöschkondensators (C ≥ 33 nF, verlust-

arm) direkt an Sendekontakte,

- Schirmung der Adern (a, b) von den Sendekontakten bis zum

Linienfilter;

zusätzlich bei T 53:

- Demontage des Gegenschreibmagneten KM 1,

- Demontage des Steueranschlußkabels (wenn vorhanden).

Nach der Realisierung sämtlicher im vorliegenden Dokument genann-

ten Maßnahmen ist nach gegenwärtigem Erkenntnisstand eine Aus-

wertung der kompromittierenden Abstrahlung der Fernschreibend-

plätze außerhalb des Dienstobjektes mit Sicherheit nicht möglich.

Unter Berücksichtigung des relativ hohen allgemeinen Funkstör-

pegels im Objekt dürfte auch die Auswertung im Abstand < 30 m

vom Aufstellungsort nahezu undurchführbar sein.

Abteilung XI Berlin, 10. Juli 1981

Geheime Verschlußsache

GVS-o020

MfS-Nr.: XI/215/81

07. Ausf. Bl. 1 bis 59

Untersuchung zur kompromittierenden

Abstrahlung an elektronischen Fern-

schreibmaschinen des Systems F 1000

des VEB Kombinats Meßgerätewerk Zwönitz

Inhaltsübersicht

1. Einleitung

2. Optische Abstrahlung

2.1. Überblick

2.2. Auswertebeispiel

2.2.1. Versuchsaufbau

2.2.2. Ergebnisse

2.3. Auswertemöglichkeiten

2.4. Verhinderung der kompromittierenden optischen Abstrahlung

3. Akustische Abstrahlung

3.1. Überblick

3.2. Auswertebeispiel Druckernadeln

3.2.1. Versuchsaufbau

3.2.2. Ergebnisse

3.3. Auswertemöglichkeiten

3.3.1. Versuchsaufbau

3.3.2. praktische Auswertemöglichkeiten

3.3.3. Einfluß des Grundgeräuschpegels

3.3.4. Einfluß der Meßentfernung

3.4. Verhinderung der kompromittierenden akustischen Abstrahlung

4. Abstrahlung durch Stromaufnahmeänderungen

4.1. Ursachen kompromittierender Stromaufnahmeänderungen

4.2. Auswertebeispiel der Stromaufnahmeänderung

4.2.1. Versuchsaufbau

4.2.2. Ergebnisse

4.3. Auswertemöglichkeiten

4.3.1. Allgemeines

4.3.2. Einfluß weiterer Verbraucher der FSM F 1000

4.3.3. Einfluß der Meßentfernung und zusätzlicher Verbraucher

4.4. Verhinderung der kompromittierenden Stromaufnahmeänderungen

5. Funkstörungen

5.1. Überblick

5.2. Messung der Funkstörungen nach TGL 20885

5.3. kompromittierende Funkstörungen

5.3.1. allgemeine Meßbedinungen

5.3.2. Funkstörungen der Druckermagnete und ihrer

Ansteuerschaltung

5.3.3. Funkstörungen der Eingabetastatur und Tastaturlogik

5.3.4. weitere kompromittierende Funkstörungen

5.4. Funkstörungen ohne Informationsgehalt

5.4.1. Funkstörungen der Netzteile

5.4.2. Funkstörungen durch Taktoberwellen

5.4.3. Funkstörungen durch Schrittmotore

5.4.4. Funkstörungen durch den Lochbandstanzer

5.5. Möglichkeiten der Selektion kompromittierender

Funkstörungen am F 1000

5.5.1. Allgemeines

5.5.2. Amplituden - Frequenzverlauf der Funkstörungen

als Selektionskriterium

5.5.3. Energieverteilung der Funkstörungen als

Selektionskriterium

5.5.4. Zeitliche Zuordnung von Funkstörimpulsen als

Selektionskriterium

5.6. Ausbreitungsmöglichkeiten der Funkstörungen

5.6.1. Funkstörspannungen auf Netz

5.6.2. Funkstörspannungen auf der Telegrafieanschlußleitung

5.6.3. Funkstörspannungen auf den Anschlußleitungen zum

Fehlerkorrekturgerät

5.6.4. Funkstörfeldstärke

5.7. Funkentstörmaßnahmen

5.7.1. Zielstellungen

5.7.2. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen an der FSM F 1000

5.7.3. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen am Gesamtsystem

6. Sonstige auswertbare Energien

7. Zusammenfassung

8. Abkürzungen

9. Literaturverzeichnis

Anlage 1 Druckbilder F 1100

Anlage 2 Meßprotokolle über die Messung von

Funkstörungen F 1100

Anlage 3 Funkstörspannungsanteile einzelner

Störquellen der FSM F 1100

Anlage 4 Funkentstörmaßnahmen F 1000

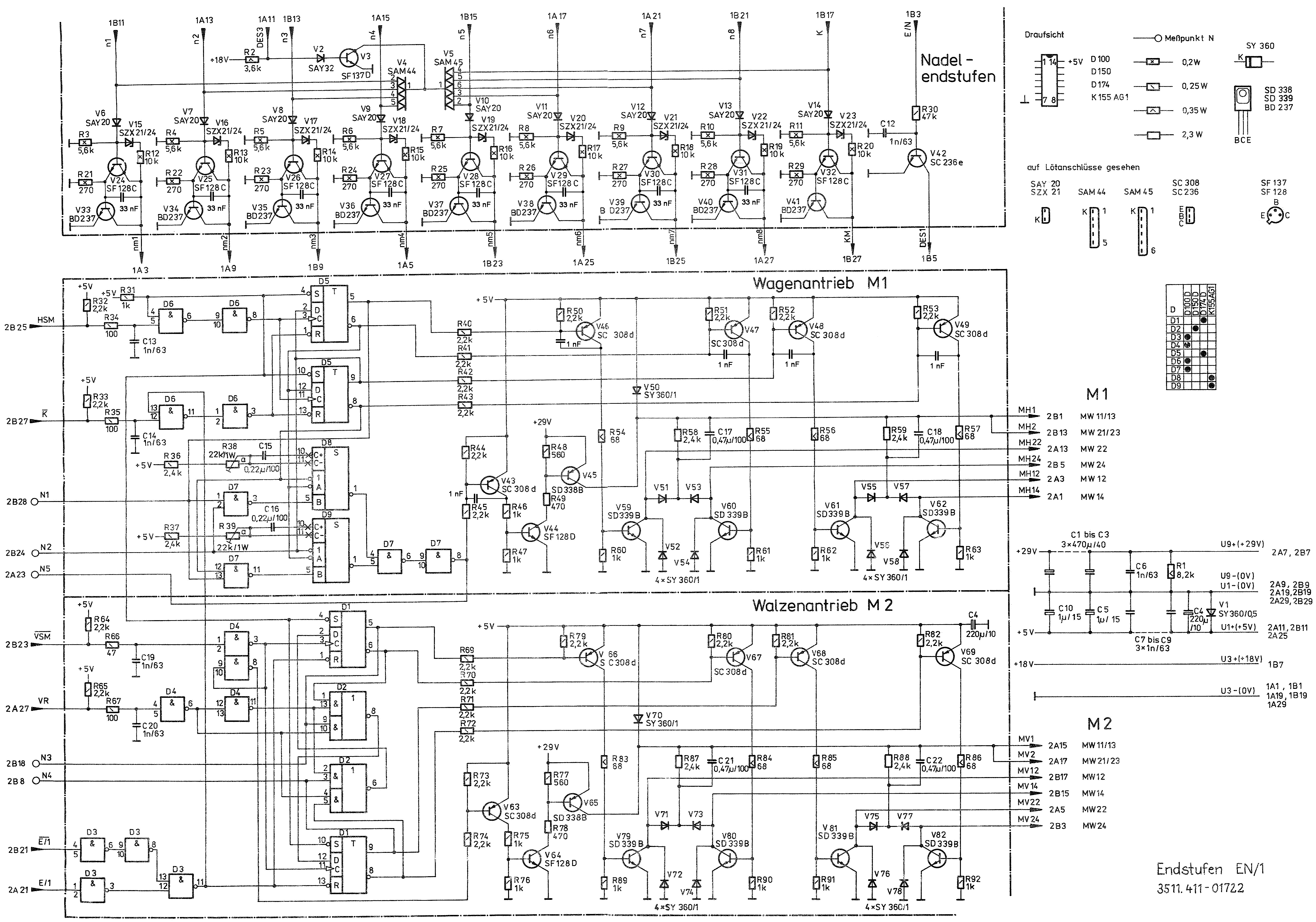

Anlage 5 Stromlaufplan EN/1

Anlage 6 Anschlußplan ADo-8

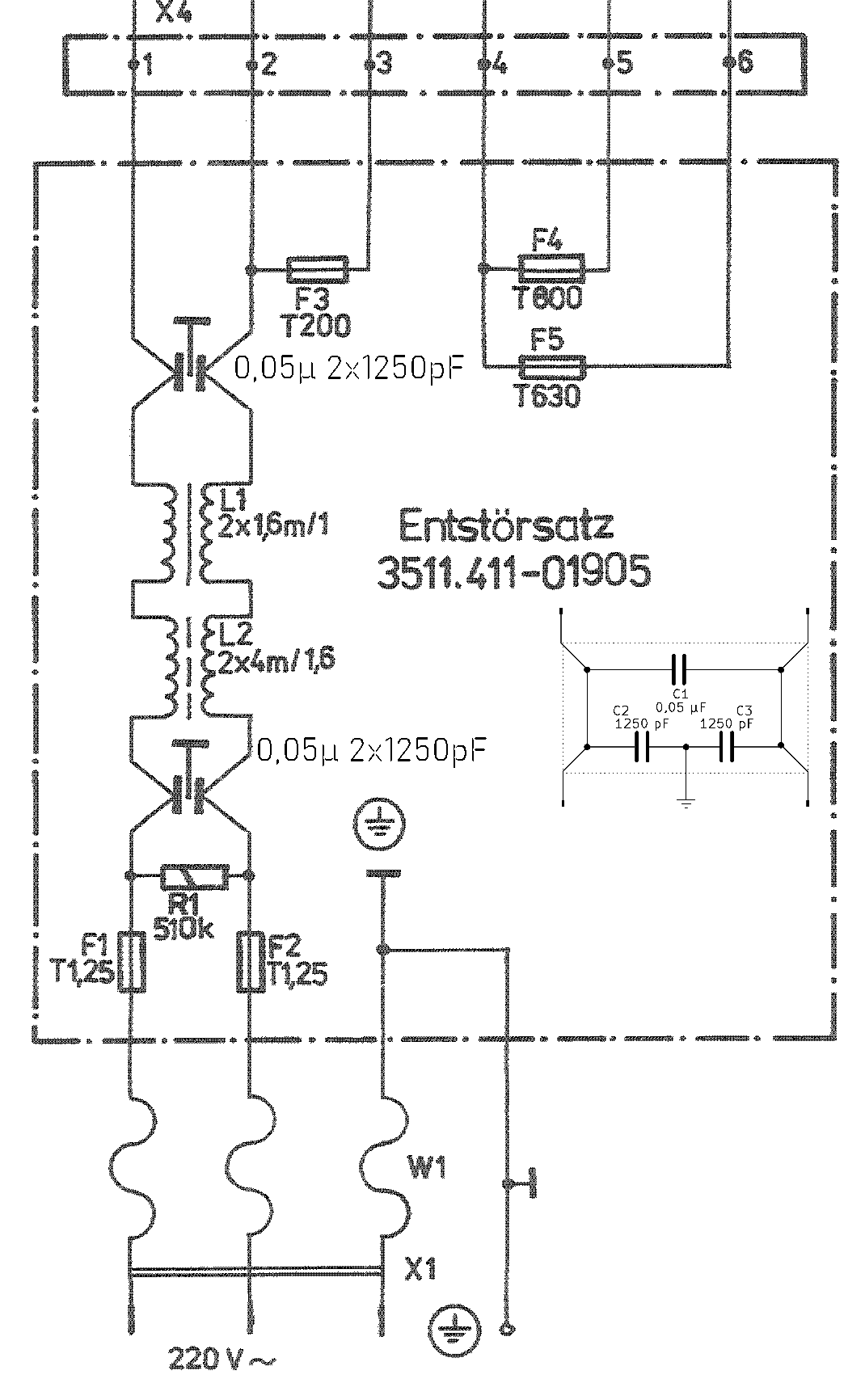

Anlage 7 Netzleitungsfilter

1. Einleitung

In Fortführung von Untersuchungen an elektronischen Fernschreib-

maschinen (FSM) des Systems F 1000 (siehe /1/) zwecks Beurteilung

ihrer Sicherheit gegen kompromittierende Abstrahlung1) wurden

weitere umfangreiche Messungen an FSM der Familie F 1300 (K4-

Muster F 1301) und F 1100 (Vorseriengeräte) durchgeführt. In den

Abschnitten 2 bis 5 werden insbesondere kompromittierende Ener-

gien durch

- optische Abstrahlung

- akustische Abstrahlung

- Stromaufnahmeänderungen

- Funkstörungen

untersucht. Entstehung, Ausbreitung, absolute Größen, Empfangs-

möglichkeiten und Vorschläge zur Reduzierung solcher Energien

werden aufgezeigt. Die Informationsrückgewinnung wird durch

praktische Beispiele demonstriert, Möglichkeiten ihrer Verhinde-

rung werden genannt.

Im Abschnitt 6 werden weitere, hier nicht untersuchte, kompro-

mittierende Energien aufgezählt. Probleme zur kompromittierenden

Abstrahlung, die in Zusammenarbeit mit anderen Geräten und An-

lagen auftreten, sind ebenfalls noch nicht untersucht. Es sei

hier auf /2/ und /3/ verwiesen.

1) kompromittierende Abstrahlung: Sammelbegriff für alle informa-

tionshaltigen Energien, die während der Ver- oder Bearbeitung ge-

heimzuhaltender Informationen mittels technischer Geräte entstehen

und sich unbeabsichtigt ausbreiten können, so daß durch den Em-

pfang dieser Energien und ihrer Analyse Rückschlüsse auf den In-

halt der verarbeiteten Information möglich sind.

2. Optische Abstrahlung

2.1. Überblick

Die Betriebsbereitschaftsanzeige der FSM und die fünf Kontroll-

anzeigen für die Markierungsmagnete des Lochbandstanzers (LBS)

sind informationsbehaftet. Die Kontrollanzeigen befinden sich

auf den Karteneinschüben (KES) im Inneren des LBS, von außen

also nicht sichtbar. Alle übrigen Anzeigen des Tastenfeldes, der

Lochbandeinheit und des Grundgerätes sind nicht informationsbe-

haftet.

Die Betriebsbereitschaftsanzeige, eine LED VQA 23, befindet sich

an der Frontplatte des Grundgerätes über dem Sondertastenfeld.

Sie leuchtet, wenn

- Netzspannung vorhanden ist

- Fernschreibpapier eingelegt ist

- keine Störungsmeldung vorliegt

- Linienstrom fließt (Schreibruhezustand)

Sie flackert im Rhythmus der gesendeten bzw. empfangenen Zeichen

(ITA Nr.2).

Die VQA 23 hat eine Lichtstärke von ≥0,6 mcd (I = 20 mA) bei

einer Wellenlänge von 560 nm.

2.2. Auswertebeispiel

2.2.1. Versuchsaufbau

Ph Fototransistor (BPY61) V Verstärker Oszi Speicheroszilloskop FSM Fernschreibmaschine Bild 1 Auswertung der optischen Abstrahlung (Prinzip) 2.2.2. Ergebnisse

Bild 2 Zeichen Nr. 25 und 20 des - ITA Nr. 2

(oben Buchstabe y unten Buchstabe t)

diffuses Tageslicht

Bild 3 wie Bild 2, mit Zusatzbeleuchtung

(Leuchtstoffröhren )

Die Bilder 2 und 3 beweisen, daß auf kurze Entfernungen eine Aus-

wertung möglich ist, wobei die von der FSM gesendeten bzw.

empfangenen Zeichen vollständig zurückgewonnen werden können.

2.3. Auswertemöglichkeiten

Bei Einsatz von höchstempfindlicher Optoelektronik, Sekundäremis-

sionvervielfachern, Lawinenphototransistoren, optischen und

elektronischen Filtern u. s. w. lassen sich größere Abstände rea-

lisieren. Erfahrungen hierzu liegen nicht vor. Es ist jedoch ein-

zuschätzen, daß selbst bei günstigsten Bedingungen (optische

Achse, Nachts) keine Auswertung aus größere.n Entfernungen möglich

ist.

2.4. Verhinderung der kompromittierenden Abstrahlung

Sie ist durch eine Änderung an der FSM F 1000 (Beseitigung der

Tastung der LED V1 durch den Zeichenstrom ise1) bzw. durch ent-

sprechende Betriebsvorschriften (Strahlungswinkel LED nicht auf

Fensterfront richten bzw. fensterlose Räume, diffuse Fensterschei-

ben u. ä.) zu erreichen.

3. Akustische Abstrahlung

3.1. Überblick

Beim Auftreten der Druckernadeln auf Farbband, Papier und Druck-

walze wird eine kompromittierende akustische Abstrahlung erzeugt.

Die Schallimpulse treten analog zu den Druckpunkten im Frequenz-

raster 133 Hz auf, wobei ein Zeichen durch 5 Druckschritte und

3 Leerschritte charakterisiert ist.

Die Intensität der Schallimpulse ist von der Anzahl gleichzeitig

angesteuerter Nadelmagnete abhängig. (0 bis maximal 7 angesteuerte

Magnete in einer Spalte, siehe Anlage 1)

Teilt man die Druckzeichen in Klassen ein, wobei jeweils solche

Zeichen einer Klasse angehören, bei denen die Anzahl der Druck-

punkte entsprechender Druckspalten übereinstimmen, so sind theo-

retisch die verschiedenen Klassen durch Auswertung der akusti-

schen Abstrahlung unterscheidbar (siehe Anlage 1).

Weitere Quellen der Abstrahlung, wie

- Klingel

- Tastatur

- Druckwagenantrieb einschließlich Kupplung und Bremse

- Leserschrittmotor

- Stanzer mit Transport- und Stanzerantrieb,

haben keinen bzw. nur einen geringen Informationsgehalt und brin-

gen keinen weiteren Informationsgewinn.

3.2. Auswertebeispiel Druckernadeln

3.2.1. Versuchsaufbau

FSM Fernschreibmaschine F 1100 M Kugelmikrofon 1/2" SPM Schallpegelmesser EZGN BN45031 Fi Bandpaß SM24/SM27 Oszi Speicheroszilloskop 7623A Bild 4 Nachweis der Schallimpulse 3.2.2. Ergebnisse

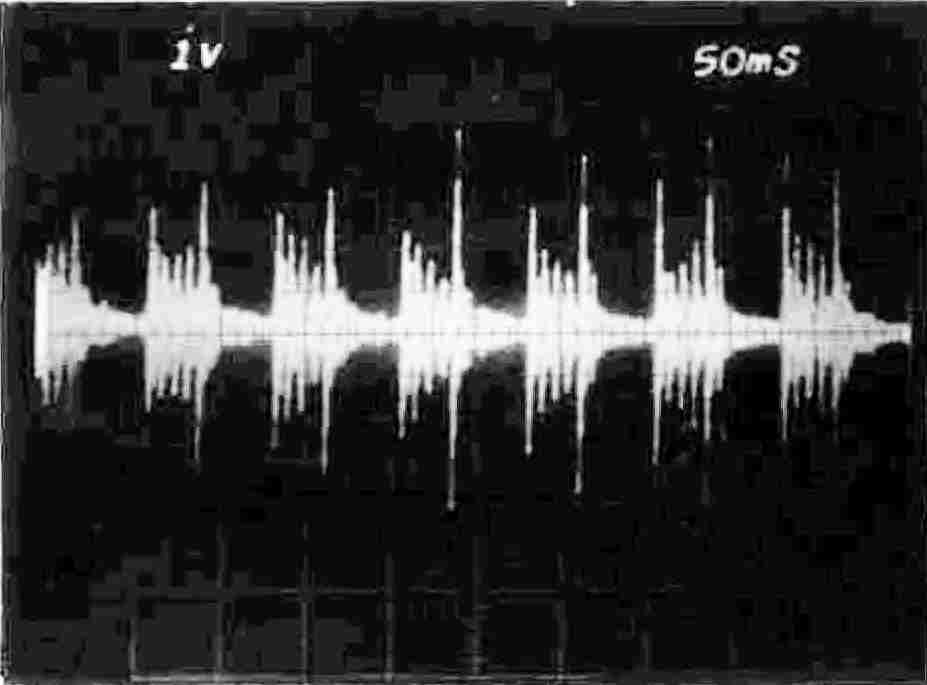

Bild 5 Oszillogramm gedruckte Zeichen: .(Punkt)

100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m

Grundgeräuschpegel 66 dB

Bild 6 Oszillogramm gedruckte Zeichen: lat.

Kleinbuchstabe j

100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m

Grundgeräuschpegel 66 dB

Bild 7 Oszillogramm gedruckte Zeichen: lat.

Kleinbuchstabe v

100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m

Grundgeräuschpegel 66 dB

Die Bilder 5, 6 und 7 belegen die prinzipielle Auswertemöglichkeit

der akustischen Abstrahlung der Druckernadeln. Die Druckraster-

frequenz 133 Hz (7,5 ms) ist eindeutig erkennbar, die Schallinten-

sität schwankt jedoch beim Druck gleicher Buchstaben.

3.3. Auswertemöglichkeiten

3.3.1. Allgemeines

Bisher liegen keine Erfahrungen auf diesem Gebiet vor. Die er-

zielten Ergebnisse am F 1100 zeigen, daß dem Problem akustische

Abstrahlung entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen ist. Der ab-

solute Impulsschallpegel des F 1100 schwankt zwischen 48 dB(A)

für das Zeichen Punkt (.) und 57 dB(A) für den Buchstaben m

(gemessen mit Präzisionsimpulsschallpegelmeßgerät PSI 202, Leser

und Stanzer abgeschaltet, Meßabstand 2 m).

Durch den Einsatz hochempfindlicher Richtmikrofone, Körperschall-

aufnehmer, elektronischer Verstärker und Filter, sowie mit Anwen-

dung von Korrelationsmeßverfahren könnte die Auswertung auf große

Entfernungen bzw. durch Fenster und Wände möglich sein, was nach-

folgende Untersuchungen verdeutlichen.

Zu beachten sind weiterhin die Möglichkeiten der Laser-Radaraus-

wertung schwingender Fensterscheiben.

3.3.2. Praktische Auswertemöglichkeiten

Bild 8 Oszillogramm lat. Kleinbuchstaben u

100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m

Bild 9 Oszillogramm lat. Kleinbuchstaben y

100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m

Die Schallintensität unterliegt beim Druck (gleicher Buchstaben)

Schwankungen (Bild 9). Die Ursache hierfür liegt zum Beispiel

in der Änderung der Auflagekraft des Papierniederhalters entlang

der Walze.

Buchstaben benachbarter Klassen sind deshalb nicht bzw. schwer zu

unterscheiden. Die Relationen der Schallintensität verschiedener

Druckspalten eines Buchstabens bleiben jedoch erhalten.

(Vergleiche Bild 8 und Bild 10)

Bild 10 Oszillogramm gedruckte lat. Kleinbuchstaben w

100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m

Reflexionen an Wänden, der allgemeine Geräuschpegel, die Auswerte-

entfernung u.s.w. beeinflussen stark die Anzahl unterscheidbarer

Zeichen, so daß die theoretischen Werte nach Anlage 1 nicht

erreicht werden.

3.3.3. Einfluß des Grundgeräuschpegels

Bild 11 Oszillogramm gedruckte lat. Kleinbuchstaben u

50 Bd, a = 1 m ohne Filter

Grundgeräuschpegel ca 55 dB

Bild 11 zeigt eine Aufnahme ohne Filter (Bandpaß). Deutlich sind

Ausschwingvorgänge des Druckermagneten nach der Erregung zu er-

kennen. Ein Bandpaß bringt jedoch eine wesentliche Qualitätsver-

besserung (vergleiche Bild 6). Nach einer Erhöhung des Grundge-

räuschpegels (durch Lüfter, Ventilatoren, Unterhaltung) auf über

60 dB ist ohne Filter auch in Entfernung a = 0,2 m keine Aus-

wertung mehr möglich.

Die Aufnahmen Bild 5 bis 10 wurden bei einem Grundgeräuschpegel

von 66 dB mit einem Bandpaß (Durchlaßbereich 2,8 kHz bis 5,6 kHz)

aufgenommen. Die übrigen Geräuschquellen mit wesentlich tieferen

Frequenzanteilen wirken nicht störend.

Die typischen Frequenzanteile des Druckwerkes (ca. 2 … 6 kHz)

ermöglichen somit eine selektive Trennung von anderen akustischen

Quellen mit niedrigeren bzw. höheren Frequenzanteilen.

Bei Einschalten des Stanzers ist mit den dargestellten Methoden

keine Auswertung mehr möglich.

3.3.4. Einfluß der Meßentfernung

Bild 12 Oszillogramm gedruckte lat. Kleinbuchstaben v

100 Bd, a = 3 m, mit Filter (Fi),

Grundgeräuschpegel 66 dB

Bild 13 Oszillogramm gedrucktes Zeichen: .(Punkt)

50 Bd, a = 2 m, ohne Filter(Fi),

Grundgeräuschpegel 55 dB

Bild 12 beweist, daß in 3 m Abstand auch bei hohem Grundgeräusch-

pegel eine Auswertung solcher Buchstaben möglich ist, bei denen

wenig Druckernadeln gleichzeitig anschlagen.

Die Möglichkeit der Auswertung der akustischen Abstrahlung einer

Druckernadel durch Messung ohne Bandpaß (Fi) und bei geringem

Grundgeräuschpegel im Abstand von 2 m wird mit Bild 13 demon-

striert.

3.4. Verhinderung der kompromittierenden akustischen Abstrahlung

Da konstruktive Veränderungen am Gerät zur Verringerung der aku-

stischen Abstrahlung aus technischen und ökonomischen Gründen

kaum realisierbar sind, müssen andere Maßnahmen getroffen werden.

Die erforderliche Schalldämmung ist durch die stationären bzw.

mobilen Einrichtungen zu gewährleisten, in denen elektronische

Fernschreibgeräte betrieben werden.

Die Werte der Schalldämmung (Absorptionskoeffizient) sind unter

Berücksichtigung des Abschnitts 3.3.1. zu ermitteln, in die

"Regelungen und Bestimmungen für das Chiffrierwesen der DDR"

aufzunehmen und nach Erfordernis weiter zu präzisieren.

Pauschale Forderungen, daß von außenstehenden Personen keine

Gespräche mitgehört werden dürfen, die im Chiffrierraum geführt

werden bzw. eine kontrollierte Zone von 10 m zu schaffen ist,

genügen nicht, um das Problem akustische Abstrahlung der FSM

des Systems F 1000 zu lösen.

Sind die Maßnahmen zur Schalldämmung nicht realisierbar, sind

spezielle Hinweise zur Betriebsabwicklung insbesondere im Zu-

sammenwirken mit der Chiffriertechnik zu erarbeiten und in die

Gebrauchsanweisungen und sonstigen Vorschriften aufzunehmen.

Sie dienen dazu, eine mögliche Auswertung der akustischen Ab-

strahlung maximal zu erschweren.

4. Abstrahlung durch Stromaufnahmeänderungen

4.1. Ursachen kompromittierender Stromaufnahmeänderungen

Die Fernschreibmaschine F 1100 hat mehrere elektromechanische

Baugruppen mit kurzzeitig hohem Leistungsbedarf (Axialkupplung,

Nadelmagnete, Stanzereinheit u.s.w.). Die hohen impulsförmigen

Ströme, die während der Ansteuerphasen fließen, bewirken netz-

seitig eine bestimmte Abhängigkeit vom momentanen Leistungsver-

brauch dieser Baugruppen, aus dem Rückschlüsse über die verarbei-

teten Informationen möglich sind. Dies betrifft Nachfolgende

Baugruppen:

- Nadelmagnete

Die Nadelmagnete werden mit der Gleichspannung U3 (+18 V) betrie-

ben und im 133 Hz-Raster für jeweils 1,1 ms erregt. Ein Nadel-

magnet nimmt dabei einen Strom von mehr als 1 A auf, wobei maxi-

mal 7 Nadelmagnete gleichzeitig angesteuert werden. 2 Pufferkon-

densatoren zu je 4700 μF die sich in der Nähe der Nadelmagnete

befinden, decken den Energiebedarf in der ersten Phase ab. Der

Zuwachs der netzseitigen Stromaufnahme ist der Anzahl der jeweils

erregten Nadelmagnete proportional. Somit ist theoretisch eine

Einteilung in unterscheidbare Zeichen möglich (siehe Anlage 1)

- Axialkupplung

Die Axialkupplung wird ebenfalls mit der Gleichspannung U3 (+18 V)

betrieben. Eine Überstromsteuerung (R-C-Glied) liefert den notwen-

digen Anzugsstrom beim Betätigen des Zeilenendkontaktes. Aus dem

Zuwachs der netzseitigen Stromaufnahme ist somit der Druckwagen-

rücklauf ersichtlich.

- Lochbandstanzer

Der Lochbandstanzer als Anbaueinheit arbeitet mit einer eigenen

Stanzerlogik, die vom Taktsystem des Grundgerätes gesteuert wird.

5 Markierungsmagnete (MM) bereiten die Stanzung des jeweiligen

Zeichens vor, während ein Stanzmagnet (MS) gleichzeitig die Stan-

zung der 5 Informationsspuren und der Transportspur übernimmt.

Ca. 19 ms nach dem Stanzen erfolgt durch den Transportmagneten (MT)

der Lochstreifentransport.

Die Impulsdauer zur Ansteuerung aller Magnete beträgt jeweils 20 ms.

Der Zuwachs der netzseitigen Stromaufnahme ist damit der Anzahl

der angesteuerten Markierungsmagnete proportional. Somit ist theo-

retisch eine Einteilung der 32 möglichen Kombinationen des

ITA Nr.2 in 5 unterscheidbare Klassen möglich.

- Schrittmotore

Die Schrittmotore (Wagenschrittmotore, Walzenschrittmotor) werden

ebenfalls impulsförmig angesteuert, benötigen jedoch relativ

geringe Energien.

Eine Stromüberhöhung bei Ansteuerung des Wagenschrittmotors ohne

Ausdruck eines Zeichens bedeutet somit einen Zwischenraum.

Die Stromüberhöhung bei Ansteuerung des Walzenschrittmotors er-

folgt synchron mit der Ansteuerung der Axialkupplung, da mit ist

der Druckwagenrücklauf ersichtlich.

4.2. Auswertebeispiel der Stromaufnahmeänderung

4.2.1. Versuchsaufbau

FSM Fernschreibmaschine F 1100

Oszi Speicheroszilloskop

Adapter Versuchsschaltung zur Darstellung der Stromauf-

nahme R = 1 … 5 Ω

Bild 14 Nachweis der Netzstromänderungen (Prinzip) 4.2.2. Ergebnisse

Bild 15 Oszillogramm Stromaufnahme

Tastatureingabe 50 Baud

Leser und Stanzer aus, Druckwerk ein

Dargestellt sind Eingabepause, 6 ausgedruckte Buchstaben, Druck-

wagenrücklauf, weitere 6 ausgedruckte Buchstaben, Eingabepause,

Zwischenraum, Eingabepause, Punkt, Eingabepause und weitere Zeichen.

Die Stromüberhöhung während des Druckwagenrücklaufes resultiert aus

der Überlagerung vom Stromverbrauch der Axialkupplung und des Wal-

zenschrittmotors (Vertikalschrittmotor).

Da die Wagenbewegung ohne Druck ( = Zwischenraum) eindeutig von der

Ansteuerung eines einzigen Nadelmagneten (Punkt) zu unterscheiden

ist, kann auch bei diskontinuierlicher Tastatureingabe das Schrift-

bild (Wortlänge, Anzahl gedruckter Zeichen) eindeutig ausgewertet

werden.

Bild 16 Oszillogramm Stromaufnahme

0+- 0+- 0+-

Tastatureingabe, 50 Baud,

Leser und Stanzer aus, Druckwerk ein

Bild 16 zeigt, daß Zeichen mit stark unterschiedlicher Anzahl an

Druckpunkten unterscheidbar sind. Die Zwischenräume sind ebenfalls

deutlich sichtbar.

Bild 17 Oszillogramm Stromaufnahme

-0-0-0

Tastatureingabe, 50 Baud,

Leser, Stanzer aus, Druckwerk ein

Bild 17 zeigt die Zeichen Null und Minus in gedehnter Darstellung.

Hier sind von der jeweiligen Phasenlage des Wechselstromes

(100 Hz) bedingte Unterschiede sichtbar.

Die Stromaufnahme ohne Zeichenverarbeitung beträgt 1,1 A, die

Maxima für die gedruckten Zeichen 1,21 A und 1,39 A.

Bild 18 Oszillogramm Stromaufnahme

Tastatureingabe,50 Baud

Leser und Druckwerk aus, Stanzer ein

gestanzte Zeichen:

ITA Nr. 29(Buchstabenumschaltung)

ITA Nr. 20(T)

Bild 18 zeigt die Unterschiede der Stromaufnahme netzseitig, her-

vorgerufen durch die Markierungsmagnete (so Abschnitt 4.1),

wobei abwechselnd ein und 5 Löcher gestanzt wurden.

4.3. Auswertemöglichkeiten

4.3.1. Allgemeines

Während dem Demonstrationsversuch gewisse Mängel anhaften (z.B.

Nichtlinearität des Indikators), kann durch den Einsatz von

Schleifengalvanometern mit entsprechender Grenzfrequenz ein un-

verfälschtes Abbild der Stromaufnahme erzielt werden.

Der Einsatz weiterer Meßverfahren und -methoden (Kompensations-

meßverfahren, Korrelationsmeßverfahren usw.) eine Quantisierung,

Speicherung und anschließende rechnergestützte Auswertung läßt

bei entsprechendem Aufwand auf eine große Anzahl unterscheidba-

rer Klassen bezüglich Druckwerk schließen (siehe Anlage 1).

Die Ergebnisse aus dem Abschnitt 4.2.2. und die o. g. Möglichkeiten

zeigen, daß die Stromaufnahme des Druckwerkes ein äußerst

kritisches Moment der Abstrahlungssicherheit der FSM des Systems

F-l000 darstellt, wenn auf dieser FSM geheimzuhaltende Texte ge-

schrieben bzw. ausgegeben werden sollen.

Es wird eingeschätzt, daß die Auswertung des Stanzers im Vergleich

zu den anderen Ergebnissen praktisch ohne Bedeutung ist.

4.3.2. Einfluß weiterer Verbraucher der FSM F 1100

Sobald alle Verbraucher der FSM (Leser, Stanzer, Drucker) gleich-

zeitig in Betrieb sind, tritt eine Überlagerung in der Stromauf-

nahme ein, die die Auswertemöglichkeiten einschränkt (Reduzierung

der Klassen; siehe Bild 19).

Der Leser allein (d. h. Stanzer abgeschaltet) verfälscht die

Stromaufnahme des Druckwerkes nur geringfügig.

Bild 19 Oszillogramm Stromaufnahme Lesereingaben: Register 2

Zeichen Nr. 16 (0), Nr. 1 (-)

50 Bd; Druckwerk ein, Stanzer eingeschaltet

4.3.3. Einfluß der Meßentfernung und zusätzlicher Verbraucher

Zur Auswertung kann jeder Punkt der Energieversorgungsleitung von

der Netzanschlußdose der FSM bis zur Umspannstation herangezogen

werden.

Verbraucher mit zeitlich konstanter Stromaufnahme, die zwischen

FSM und Auswertepunkt liegen, beeinflussen die Auswertung nicht,

sofern ihr Leistungsverbrauch gegenüber der FSM nicht wesentlich

höher liegt.

Bei Verbrauchern mit veränderlichem, aber bekanntem Stromaufnahme-

Zeitverhalten kann durch meßtechnische Maßnahmen die Änderung

eliminiert werden.

Verbraucher mit stochastischen verteilten Leistungsänderungen

(z. B. fliehkraftgeregelte FSM-Motore T 51) können die Auswertung

ganz verhindern.

4.4. Verhinderung der kompromittierenden Stromaufnahmeänderungen

Schaltungsänderungen an der FSM, wie Erhöhung der Pufferkapazi-

täten C1, C2 des Druckwerkes, Umdimensionierung des Netzteiles

und Konstanzstromquellen werden als wirkungsvollste Maßnahmen

angesehen. Angesichts der 1981 beginnenden Serienproduktion der

FSM F 1100 sind diese Änderungen nicht mehr realisierbar.

In Objekten, die über eine eigene Umspannstation verfügen und in

denen niederspannungsseitig die gesamte Leitung bis zum Verbrau-

cheranschluß des F 1100 in die kontrollierte Zone einbezogen

werden kann, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Treffen diese Bedingungen nicht zu, ist eine der folgenden Maß-

nahmen zu realisieren:

- Einsatz von Motorgeneratoren zur Trennung der Netze

- Gleichzeitiges Betreiben von Verbrauchern mit stochastischen

Schwankungen der Stromaufnahme

Weitere theoretische und praktische Untersuchungen mit den

Schwerpunkten

- Problem Nadelrasterdruck

- Ermittlung weiterer wirkungsvoller Gegenmaßnahmen beim Ein-

satz von Nachrichtengeräten mit ähnlichen Erscheinungen

zu der Problematik kompromittierende Stromaufnahmeänderungen

sind erforderlich.

5. Funkstörungen

5.1. Überblick

Ursachen von Funkstörungen und Funkstörquellen sind aus der Li-

teratur hinlänglich bekannt. Praktisch führen alle schnell ver-

änderlichen elektrischen Vorgänge zu Funkstörungen. Die FSM F1100

beinhaltet eine große Anzahl verschiedenster Störquellen. Hier

sollen nur einige charakteristische Störquellen, die Zur kompro-

mittierenden Abstrahlung beitragen, näher untersucht werden.

Auf alle übrigen Funkstörungen wird nur in sofern eingegangen,

als sie die Auswertung kompromittierender Störungen beeinflussen.

5.2. Messung der Funkstörungen nach TGL 20885

Die vom Fernschreiber erzeugten Funkstörungen sind in einem Meß-

protokoll -Anlage 2- zusammengefaßt. Diese Funkstörungen resul-

tieren aus der Gesamtheit aller Störquellen im Betriebszustand

Lokalbetrieb 100 Baud mit eingeschaltetem Leser, Stanzer und

Druckwerk.

Vorgeschriebene Grenzwerte nach TGL 20885/16 und Herstellerga-

rantien, die noch unterhalb dieses staatlichen Standards liegen,

werden eingehalten. Die Werte der Funkstörstrahlung liegen an

der Nachweisgrenze der Meßgeräte.

5.3. Kompromittierende Funkstörungen

5.3.1. Allgemeine Meßbedingungen

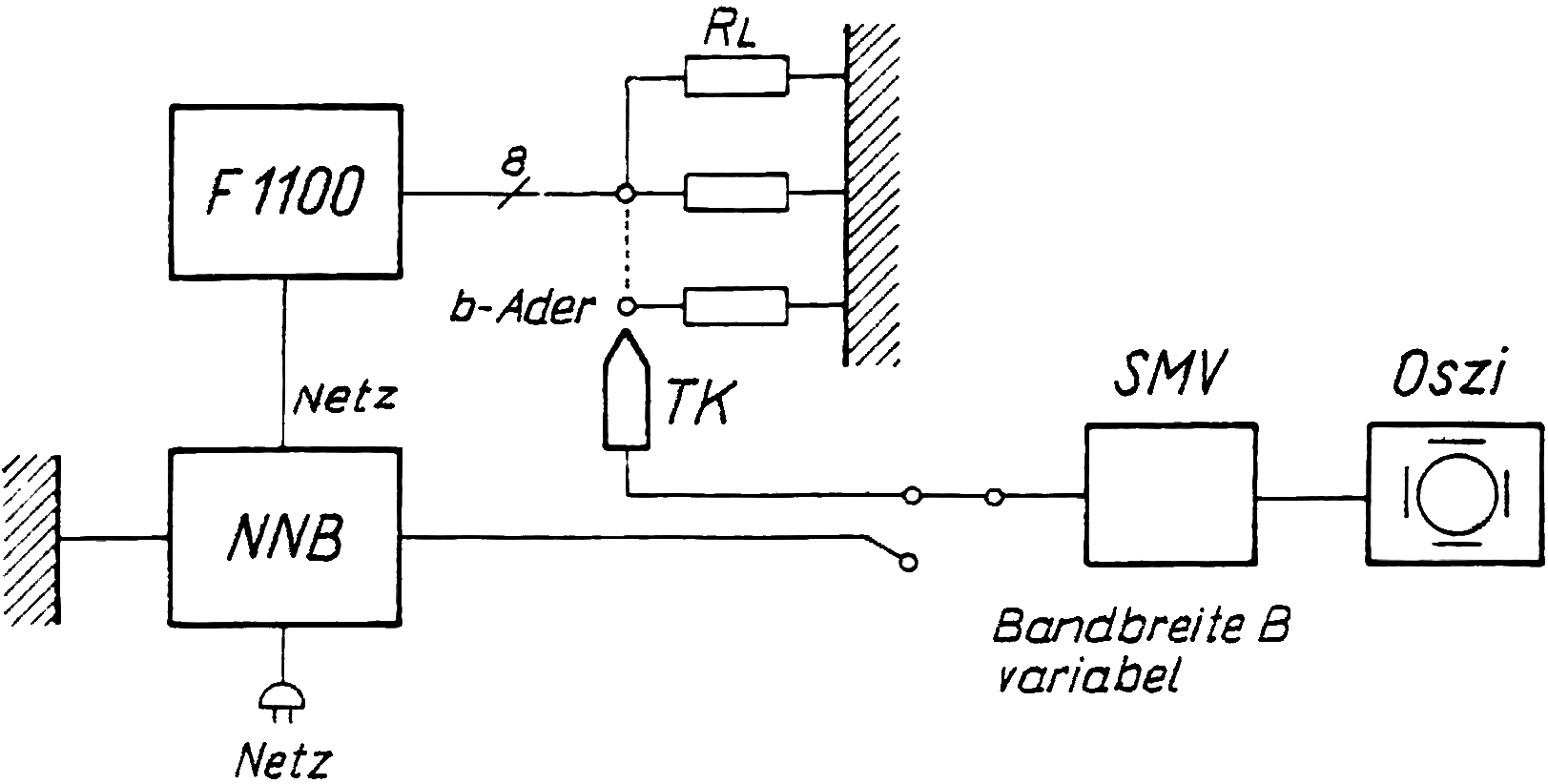

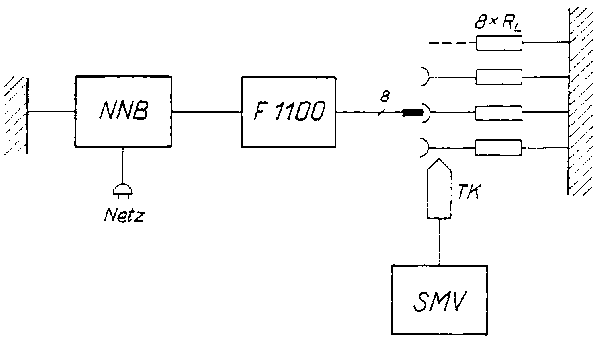

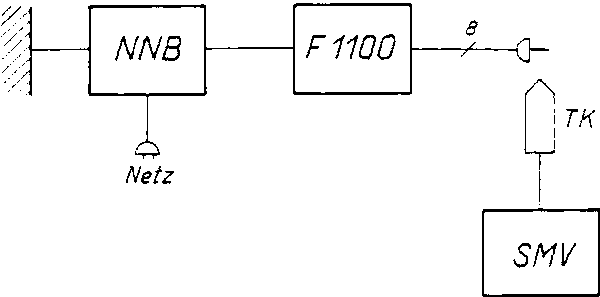

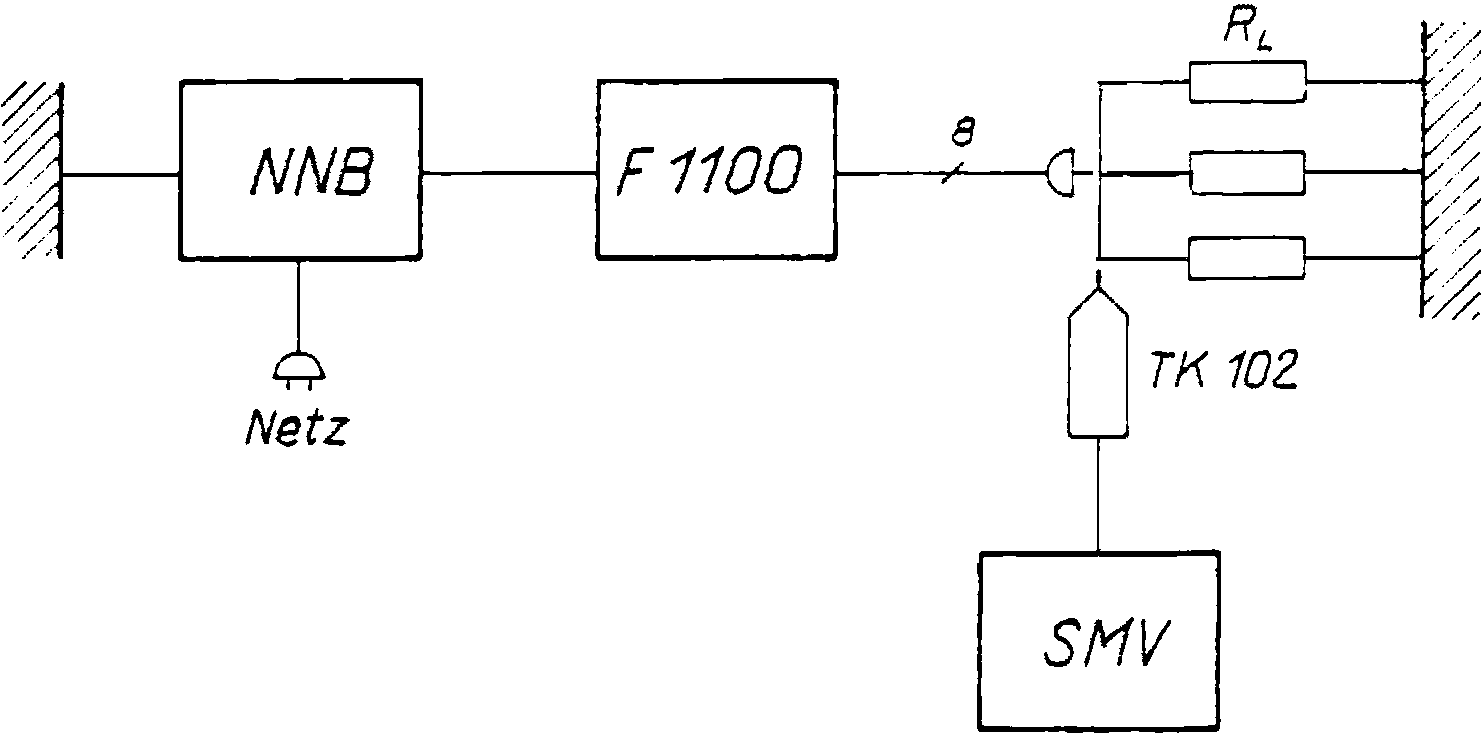

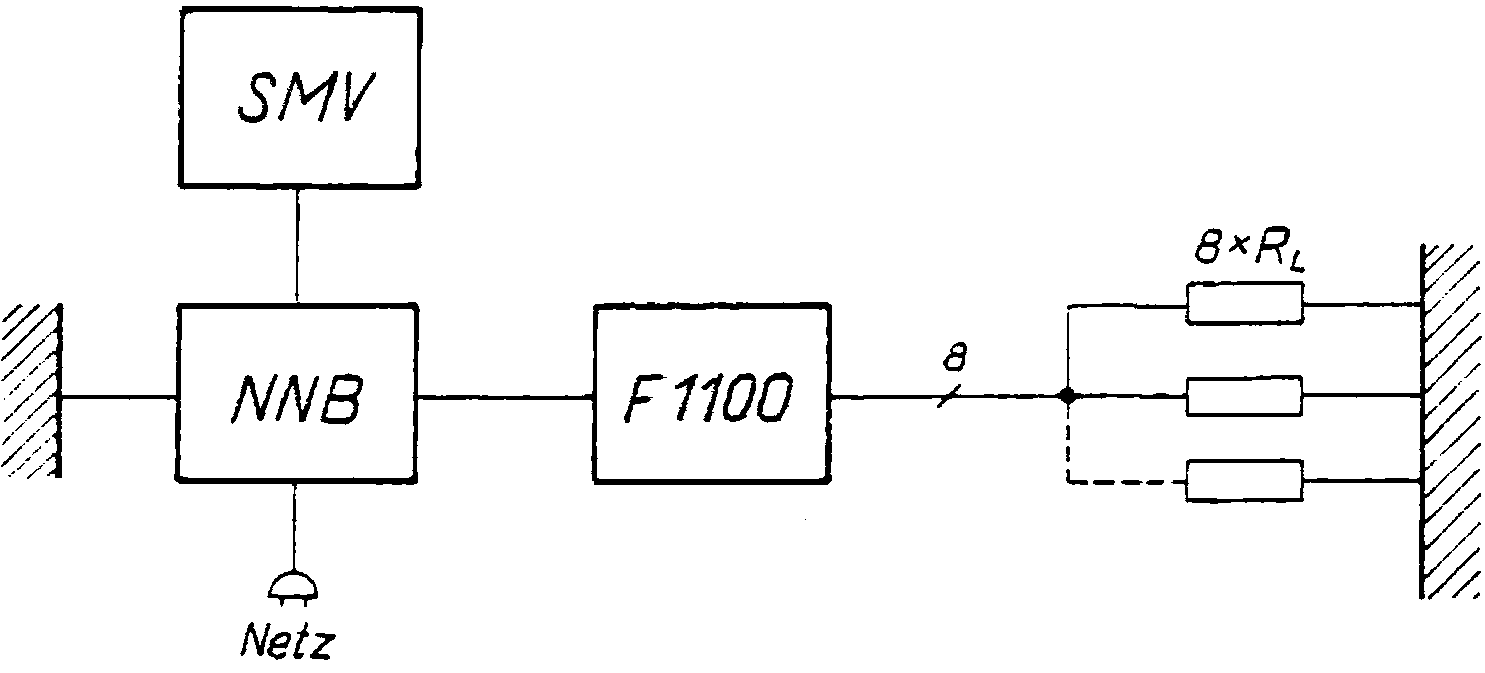

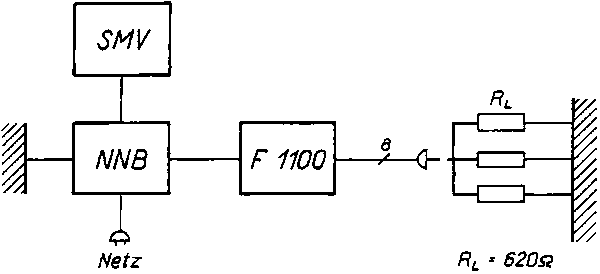

Bild 20 Meßaufbau Funkstörspannung

Soweit nicht anders vermerkt, wurde der Meßaufbau nach Bild 20

mit dem Tastkopf TK 102 zum Nachweis informationshaltiger Funk-

störspannungen benutzt.

F 1100 Fernschreibmaschine (Betriebsart Lokalbetrieb, 100 Baud)

NNB Netznachbildung NNB 101 für f ≤ 30MHz

NNB 103 für f ≤ 30MHz

SMV Selektives Mikrovoltmeter SMV 6 für f ≤ 30MHz

SMV 8.5 für f ≥ 30MHz

TK Tastkopf TK 102 bzw. TK 103

Oszi Speicheroszilloskop Tektronix

RL Lastwiderstände = 620Ω zum Abschluß der

Telegraphieanschlußleitung

5.3.2. Funkstörungen der Drucknadelmagnete und ihrer

Ansteuerschaltung

Die kritischsten Funkstörungen des Fernschreibers F 1100 werden

durch die Störimpulse hervorgerufen, die im Moment des Ansteuerns

der Nadelendstufen entstehen. Dadurch werden Informationen über

die gedruckten Zeichen abgestrahlt. Diese sind nur im Raster

von ca. 7,5 ms (entsprechend dem Drucktakt) nachweisbar.

Die Amplituden der Störimpulse sind von der Anzahl gleichzeitig

angesteuerter Drucknadelmagnete abhängig.

Die Funkstörungen sind auf der Netzanschlußleitung und an allen

Anschlüssen des Telegraphieanschlusses vorhanden. Es handelt sich

um breitbandige Funkstörspannungen im Frequenzbereich von ca.

2 bis 20 MHz. Die Amplituden betragen ca. 10 μV (Quasispitzenwert)

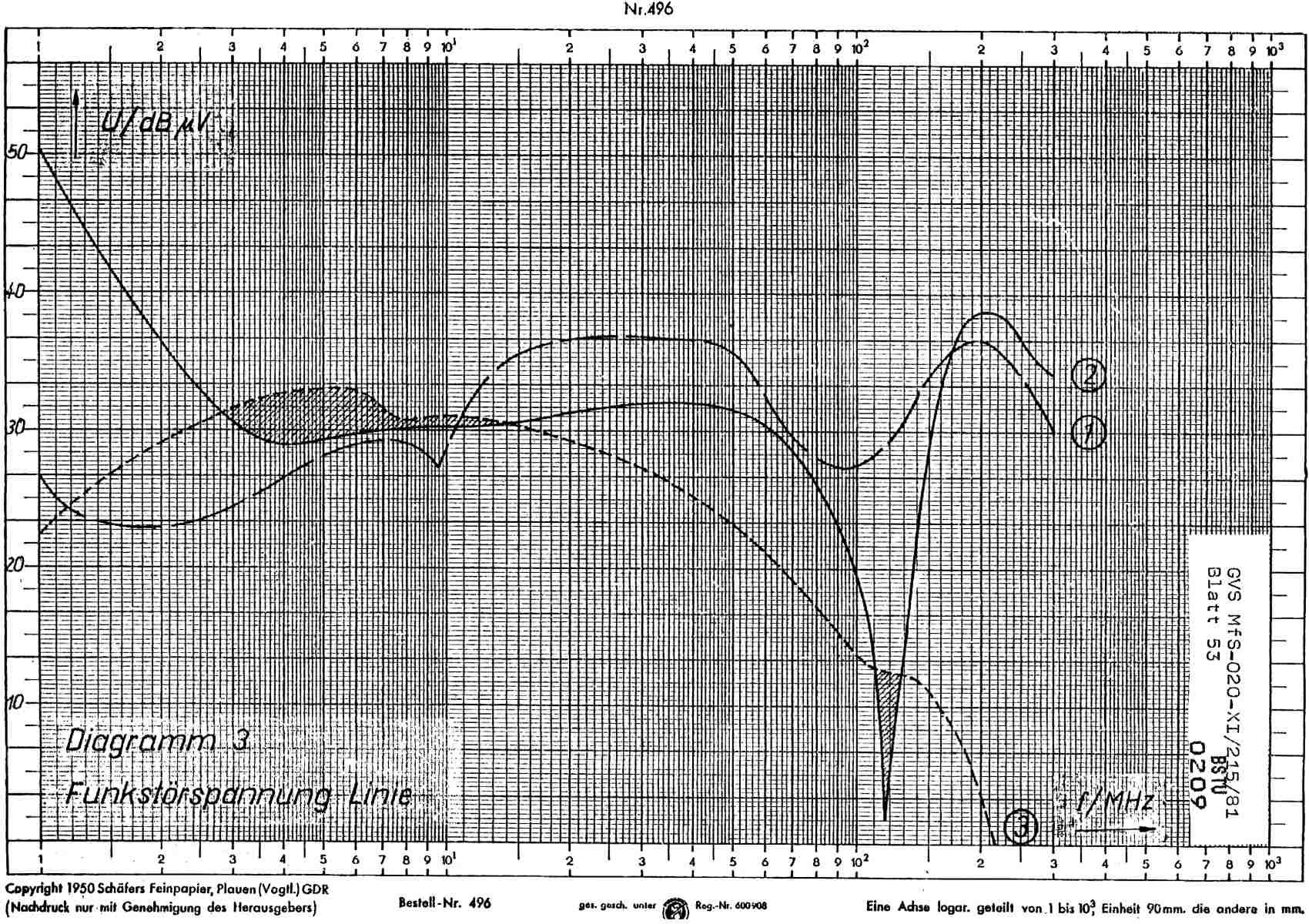

(Vergleiche Anlage 3 Diagramm 3, Kurve 3 und Diagramm 4, Kurve 5)

Die Bilder 21 bis 23 zeigen typische Abstände von Störimpulsen

entsprechend dem Druckraster (Vergleiche Anlage 1)

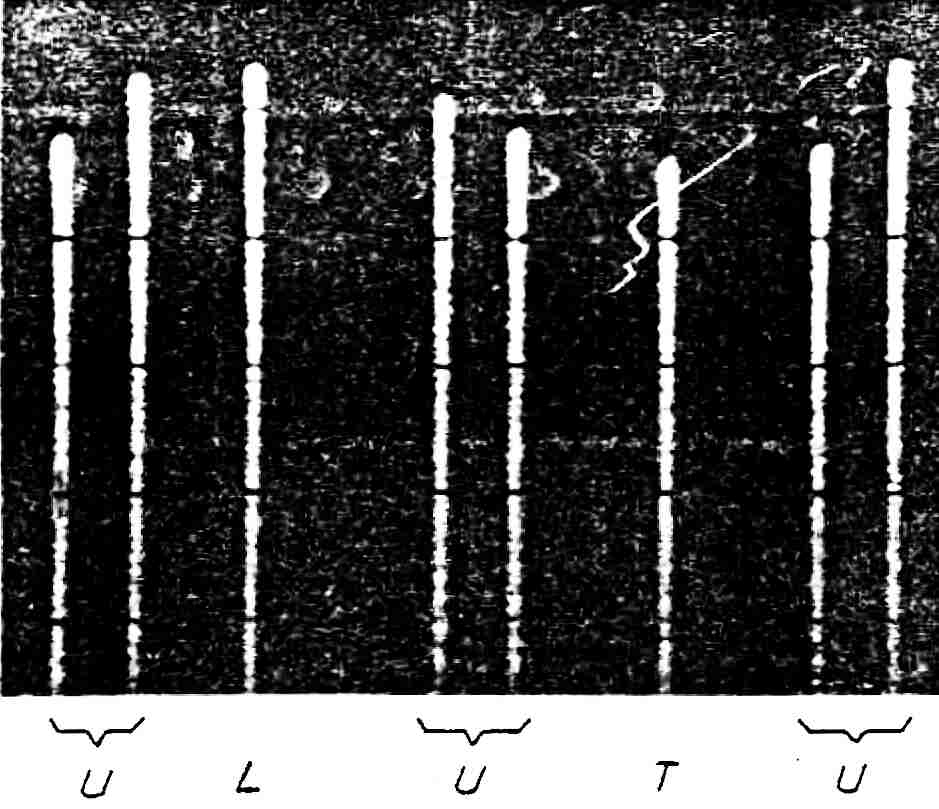

Bild 21 Oszillogramm Funkstörspannung Linie

f = 8,9 MHz, B = 9 kHz,

Zeitraster = 50 ms

lat. Kleinbuchstabe n

Bild 22 Oszillogramm Funkstörspannung Linie

f = 8,9 MHz , B = 9 kHz, 100 Bd

Zeitraster = 50 ms

lat. Großbuchstabe T

Bild 23 Oszillogramm Funkstörspannung Linie

f = 8,9 MHz, B = 9 kHz, 100 Bd

Zeitraster = 100 ms

lat. Großbuchstaben Schleife

U-L-U-T-U-L

Beim Drucken der Buchstaben L und T entstehen gleiche Störimpulse,

trotzdem sind diese Buchstaben leicht durch die Abstände zu den

vorangegangenen Störimpulsen unterscheidbar (Bild 23).

Die Amplituden der Störimpulse gleicher Zeichen sind relativ

konstant.

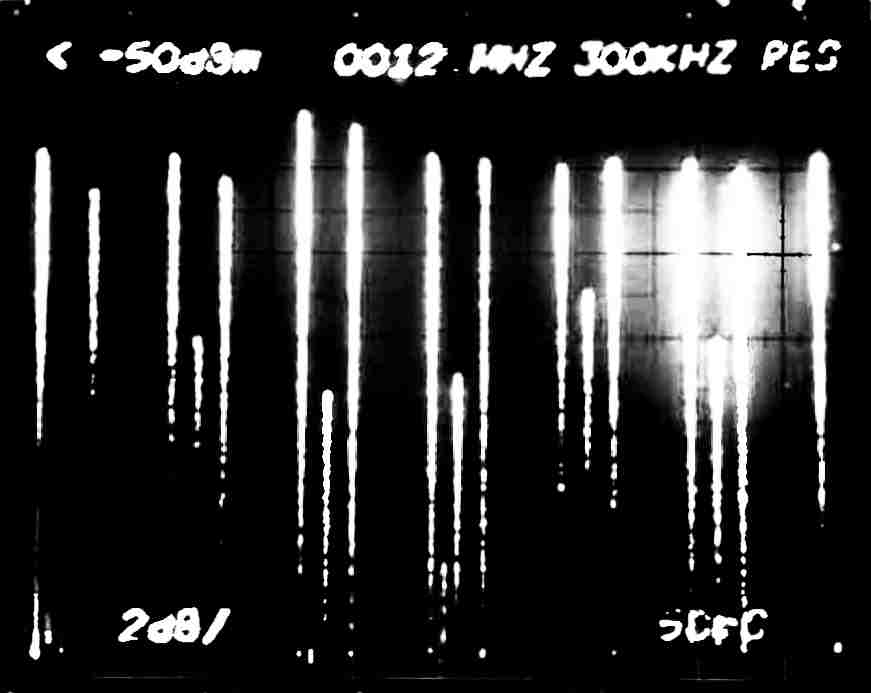

Bild 24 zeigt die Abhängigkeit der Amplitude von der Anzahl

gleichzeitig angesteuerter Drucknadelmagnete am Beispiel des

Buchstaben M.

Bild 24 Oszillogramm Funkstörspannung Linie

f = 12 MHz, B = 9 kHz, 100 Bd

Buchstabe M

Ausführliche Betrachtungen zur Auswertbarkeit sind in /1/ und

/2/ zu finden.

5.3.3. Funkstörungen der Eingabetastatur und Tastaturlogik

Bei Tastatureingabe ist der Eingabezeitpunkt nachweisbar (Zeit-

punkt des Schließens der Mikrotaster). Der Störimpuls tritt Zeit-

gleich mit der Vorderflanke des Signales S1 auf. (Bild 25)

Einige Tasten (z. B. Ziffer 6 und Buchstabe u) rufen Doppelim-

pulse hervor (Vorder- und Rückflanke des Signales S1). Nach der

Größe der Störimpulse ist eine Zuordnung zu bestimmten Tasten

möglich.

Die Störimpulse sind bei Frequenzen um 30 MHz, 65 MHz und 120 MHz

auf dem Netz und auf der Linie vorhanden. Die Amplituden liegen

in der Größenordnung von 15 … 25 dBμV (Spitzenwert).

Bild 25 Oszillogramm Funkstörspannung Netz

Eingabetastatur, NNB 103, SMV 8.2,

Eingangsteiler 5 dB

Zf-Bandbreite 20 kHz

Anzeigeart AV I

Die Störimpulse verschiedener Tasten sind in ihrer Amplitude un-

terschiedlich. Die Störamplituden bei mehrmaliger Betätigung

einer Taste sind relativ konstant.

An der FSM F 1100, FaNr. 09078 ergaben sich für 2 verschiedene

Meßfrequenzen die in Tabelle 1 gezeigten Abhängigkeiten:

Tabelle 1: Relative Größen der Störimpulse, die durch die

Tastaturlogik erzeugt werden (Auswahl)

| Meßfrequenz ≈ 65 MHz | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| relative Amplitude | Tasten der Fernschreibmaschine | ||||||||||||||||||||

| klein | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | … | A | D | G | J | |||||||||||

| groß | 2 | 4 | 6 | 8 | … | S | F | H | K | … | |||||||||||

| Meßfrequenz ≈ 120 MHz | |

|---|---|

| relative Amplitude | Tasten der Fernschreibmaschine |

| klein | 1, 2, 3, …, D, E, L, R, T, … |

| ↓ | +, >, A, S, Y, N, … |

| anwachsend | 7, 8, 0, I, P, O, F, … |

| ↓ | U, H, J, Ä |

| groß | M, ? |

Die Ursachen dieser unterschiedlichen Störamplituden können schaltungsbedingt (Kodiermatrix, Tastaturlogik) oder mehr oder weniger zufällig (Verdrahtung) und somit exemplarabhängig sein. Auffällig ist die Abhängigkeit bei 65 MHz, wo jede zweite Taste gleiche Werte bringt. Durch Kombination der Meßergebnisse bei verschiedenen Frequenzen lassen sich noch mehr Klassen bilden. 5.3.4. Weitere kompromittierende Funkstörungen Weitere Funkstörquellen, wie Horizontalschrittmotor (HSM), Vertikal- schrittmotor (VSM), Markierungsmagnet (MM), Transportmagnet (MT), einige , bestimmte Taktoberwellen, die mit verschiedenen Signalen moduliert sind, haben für sich betrachtet, einen geringen Infor- mationsgehalt, können aber in Verbindung mit anderen Informationen (z. B. nach Punkt 4.2.) eine Auswertung begünstigen. (Siehe /2/) Wegen einer geschlossenen Darstellung erfolgt die Behandlung dieser Störungen unter Punkt 5.4. 5.4. Funkstörungen ohne Informationsgehalt 5.4.1. Funkstörungen der Netzteile Die Netzteile Grundgerät und Lochbandgerät erzeugen im unteren Frequenzband breitbandige Störungen hoher Amplituden, die ober- halb von 1 MHz auf Netz und Linie nicht mehr nachweisbar sind.

Bild 26 Hüllkurve der Funkstörspannung auf Linie

0 … 100 kHz

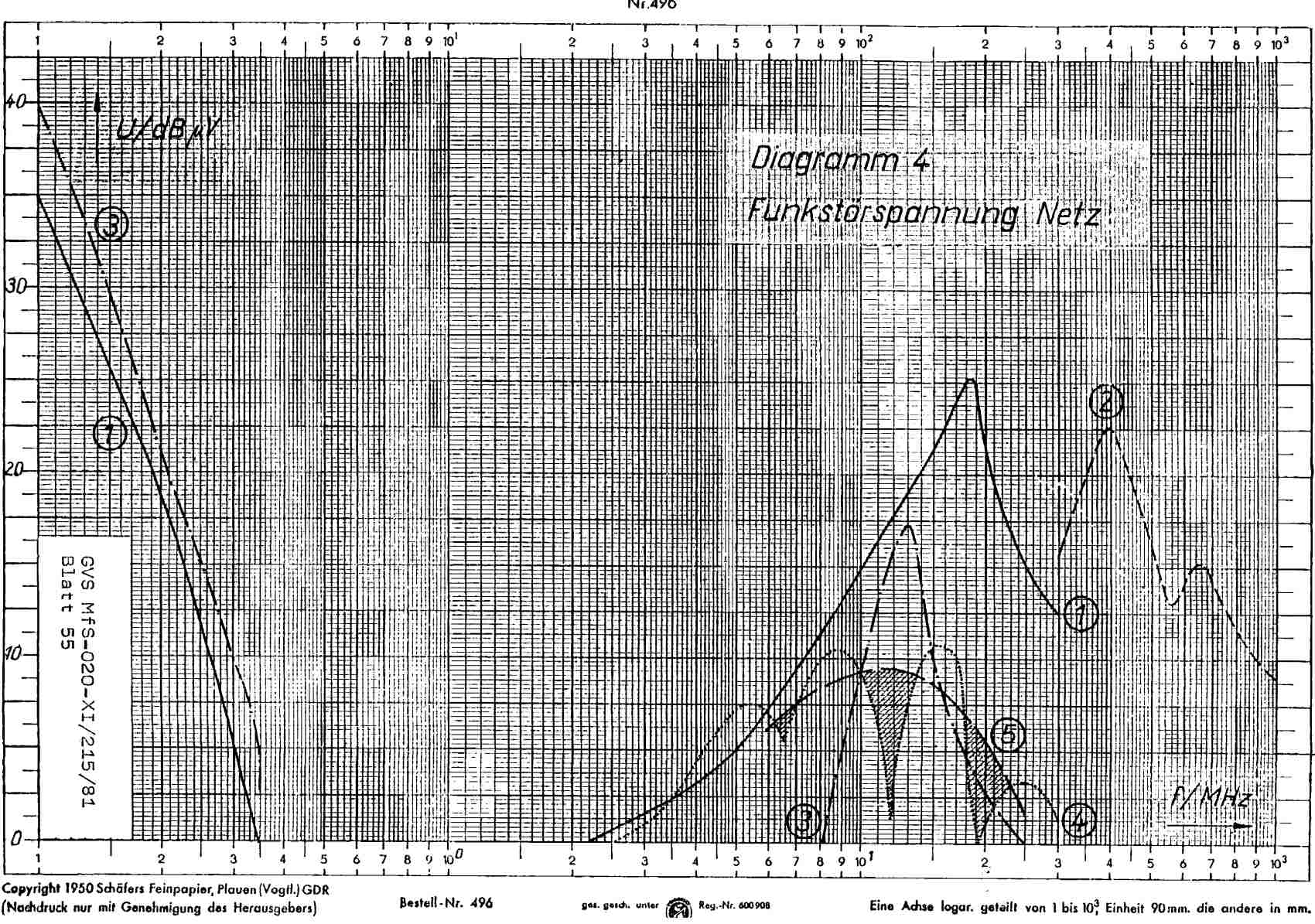

In Anlage 3 Diagramm 1 Kurve 3

Diagramm 3 Kurve 1

Diagramm 4 Kurve 1

sind weitere Netzteilstörungen dargestellt.

5.4.2. Funkstörungen durch Taktoberwellen

Im Fernschreiber F 1100 werden aus einer Quarzfrequenz 307,2 kHz

Grundtakte T1 und T2 von 12,8 kHz (für 50 Baud) bzw. 25,6 kHz

(für 100 Baud) hergeleitet.

Im Frequenzbereich von 12,8 kHz bis ca. 130 MHz sind Funkstörun-

gen auf diskreten Frequenzen im Abstand der Grundtakte nachweis-

bar. Nach höheren Frequenzen hin zeigen auf Linie und Netz prak-

tisch nur noch Vielfache von 102,4 kHz (entspricht der vierfa-

chen Grundfrequenz bei 100 Baud) hohe Werte.

Die Maximalwerte liegen über 100 μV.

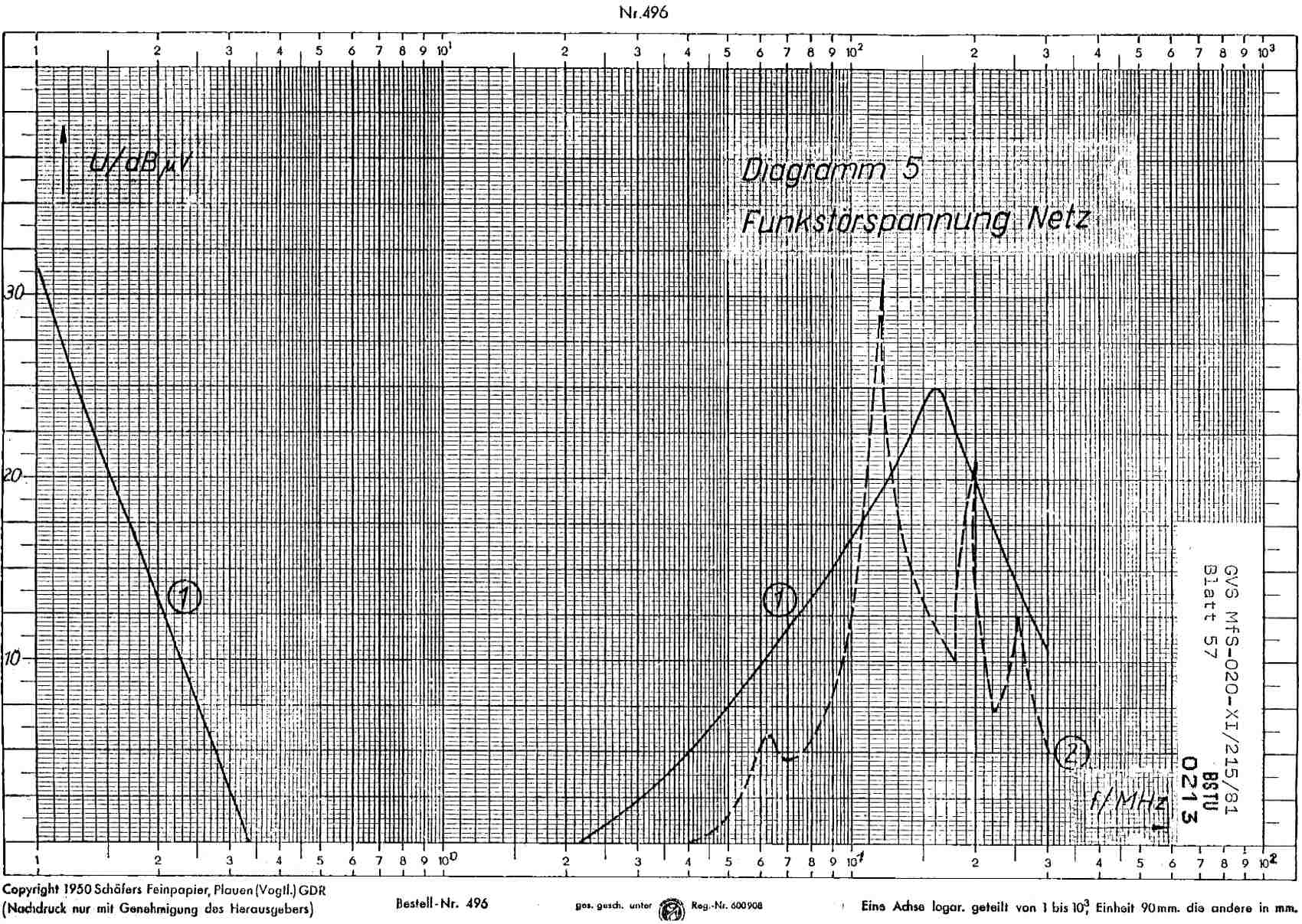

(Anlage 3 Diagramm 1 Kurven 1 und 2

Diagramm 2 Kurven 1 und 2

Diagramm 4 Kurven 1 und 2

Diagramm 5 Kurven 1 und 2)

Im Bild 26 sind deutlich der Grundtakt T1 mit 25,6 kHz, die

1. Oberwelle mit 51,2 kHz und die 2. Oberwelle mit 102,4 kHz aus

den Netzteilstörungen zu erkennen.

Einige Taktoberwellen sind mit Informationen (Verarbeitungstakte)

moduliert. (siehe Punkt 5.3.4.) Diese Modulation ist nur bei be-

stimmten Frequenzen bzw. engen Frequenzbändern vorhanden.

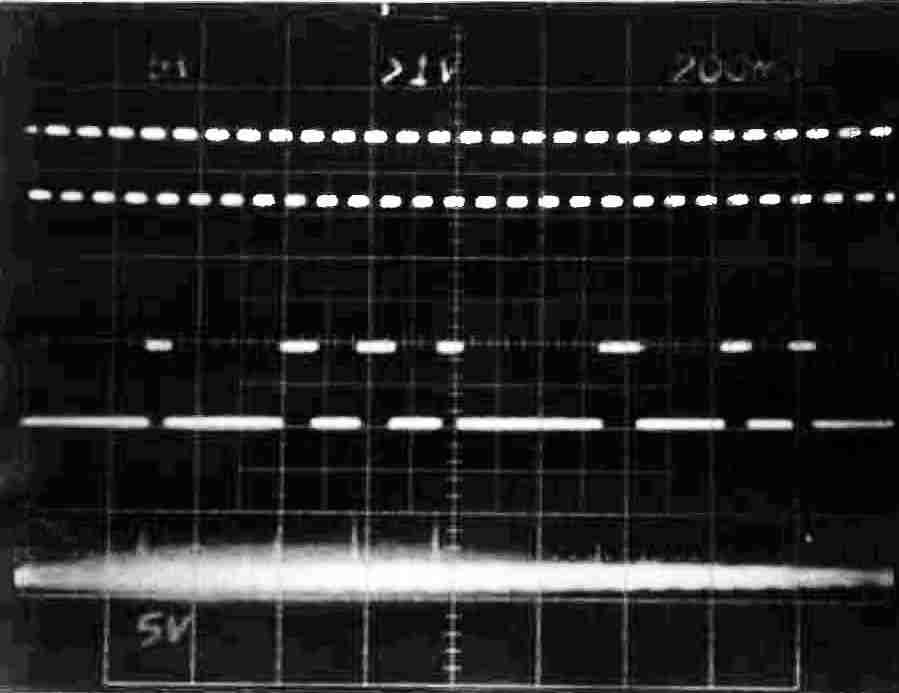

Bild 27 Störspannung Netz

f = 60 MHz, 20 dB-Grunddämpfung,

b = l kHz, Modulation vom Takt

200 mV/Teilstrich 50 ms/Teilstrich

Auf Bild 27 ist eine mit der Taktfrequenz T1 modulierte Oberwelle

dargestellt (zum Vergleich ist oben T1 dargestellt).

Auf der Frequenz 12,6 MHz sind z. 8. Markierungs- und Transport-

zeitpunkte des Stanzers sichtbar (ohne Bild).

Es wurden modulierte Taktoberwellen um 12 MHz, 30 MHz und 60 MHz

gefunden, weitere können noch existieren.

5.4.3. Funkstörungen durch Schrittmotore

Der Horizontalschrittmotor realisiert den Druckwagenvorschub durch

jeweils 8 Motorschritte je Druckzeichen (3 Leerschritte, 5 Druck-

schritte). Beim Ansteuern der Horizontalendstufen entstehen

somit 8 Störimpulse im Abstand von ca. 7,5 ms (Bild 28). Sie

sind im Frequenzbereich von 100 kHz bis max. 30 MHz nachweisbar.

Der Quasispitzenwert beträgt bis zu 50 μV. (Vergleiche Anlage 3

Diagramm 3, Kurve 3)

Bild 28. Oszillogramm Funkstörspannung Linie.

f = 6,9 MHz, B = 9 kHz,

Grunddämpfung = 10 dB

Horizontalschrittmotor (HSM)

oben: Ansteuerimpulse HSM

unten: Störspannung

Der Vertikalschrittmotor realisiert den Walzenvorschub (Papier-

transport). Entsprechend dem gewählten Zeilenabstand bilden 8,

12 bzw. 16 Motorschritte im Zeittakt der Druckfrequenz (133 Hz)

einen Zeilenvorschub.

Es entstehen 8, 12 bzw. 16 Störimpulse im Abstand von ca. 7,5 ms.

Sie sind im Frequenzbereich 100 kHz bis ca. 30 MHz nachweisbar.

Der Quasispitzenwert übersteigt 100 μV.

Der Leserschrittmotor erzeugt nur unbedeutende Störungen.

5.4.4. Funkstörungen des Lochbandstanzers

Bei der Ansteuerung der Markierungs- und Transportmagneten des

Lochbandgerätes entstehen ebenfalls Störimpulse, die im Frequenz-

bereich 100 kHz bis max. 25 MHz nachweisbar sind.

Der Quasispitzenwert beträgt auf dem Netzanschluß bis zu 100 μV.

(Anlage 3 Diagramm 4, Kurve 3)

Bild 29 zeigt die Störimpulse des Transport- und Markierungs-

magneten. Oben sind die Ansteuerimpulse des Markierungsmagneten

(MM) dargestellt.

Bild 29 Oszillogramm Funkstörspannung Linie.

f = 6,7 MHz, B = 9 kHz,

Grunddämpfung 10 dB

Lochbandgerät

oben: Ansteuerimpulse MM

unten: Störspannung

5.5. Möglichkeiten der Selektion kompromittierender Funk-

störungen am F 1000

5.5.1. Allgemeines

Neben dem Informationsgehalt stellen einige konkrete physika-

lische Merkmale der kompromittierenden Funkstörungen wichtige

Kriterien dar, die es gestatten, sie von anderen Funkstörungen

zu unterscheiden.

Am Empfangsort ist stets ein Signalgemisch der Funkstörungen

nach Pkt. 5.3. und Pkt. 5.4. und systemfremder Funkstörungen

(allgemeines Störklima am Aufstellungsort mit Netzstörungen,

atmosphärischen Störungen usw., Funkstörungen weiterer Geräte

des Gerätesystems, wie z.B. Chiffriergeräte, Fehlerkorrektur-

geräte, Vermittlungseinrichtung usw.) vorhanden.

Hier sollen einige Möglichkeiten gezeigt werden, an äußeren

Meßpunkten der FSM F 1000 die kompromittierenden Funkstörun-

gen nach Pkt. 5.3. von systeminternen Funkstörungen nach

Pkt. 5.4. zu unterscheiden. Das allgemeine Störklima am

Aufstellungsort wird hierbei nicht betrachtet.

Weitere Möglichkeiten die sich aus der Anwendung spezieller

Meßtechnik und Meßmethoden (z. B. Korrelationsmeßverfahren)

sowie aus den konkreten Betriebsbedingungen ergeben können,

sind nicht Gegenstand dieser Untersuchungen. In /2/ sind ei-

nige dieser Probleme genannt.

5.5.2. Amplituden - Frequenzverlauf der Funkstörungen als

Selektionskriterium

Die an äußeren Meßpunkten der FSM nachweisbaren Funkstörungen

erstrecken sich über einen Frequenzbereich von 10 kHz bis

130 MHz. Die Hüllkurven dieser Funkstörungen sind in Anlage 2

enthalten. Die einzelnen Störquellen liefern dazu frequenz-

abhängig unterschiedliche Anteile (Anlage 3).

Die Auswertung kompromittierender Funkstörungen ist immer dann

unproblematisch, wenn keine weiteren Störer existieren (z. B.

ausgeschaltete Lochbandeinheit) bzw. wenn die sonstigen Störer

um mindestens 6 dB niedriger sind.

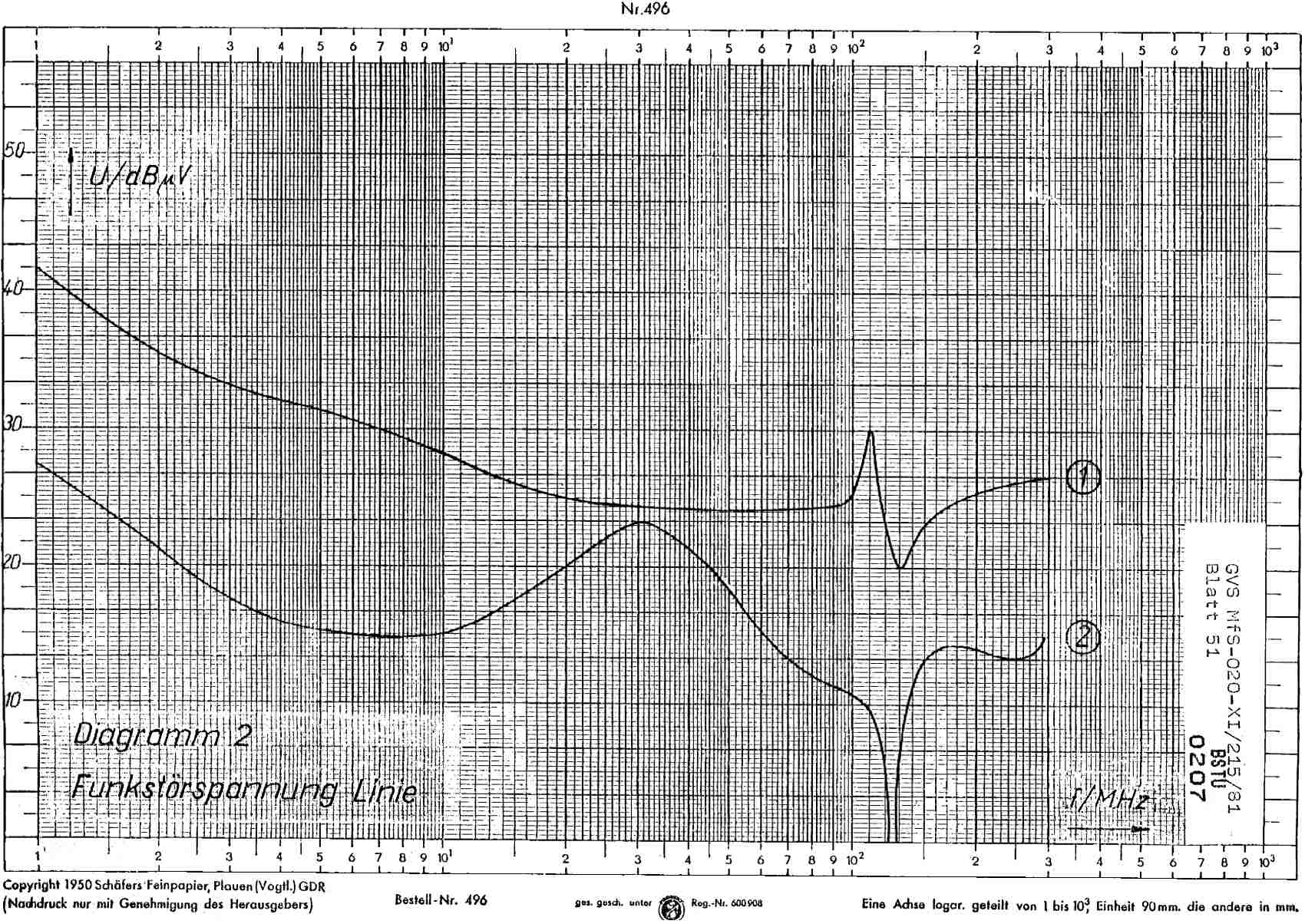

Solche Frequenzbereiche existieren z. B. um 0,5 MHz und 12 MHz

für Funkstörungen nach Pkt. 5.3.3. (Anlage 3 Diagramm 3 -

schraffierte Bereiche) und um 65 MHz und 120 MHz für Funk-

störungen nach Pkt. 5.3.3.

Charakteristisch für die FSM F 1000 ist die Amplitudenab-

hängigkeit einiger Funkstörungen von der Impedanz. So zeigen

sich in bestimmten Belastungsfällen sowohl auf Netz, als auch

auf Linie ausgeprägte Maxima und Minima (Anlage 3,

Diagramm 1, Kurve 3 - Minimum bei 12 MHz

Diagramm 2, Kurve 1 - rel. Maximum bei 12 MHz

Diagramm 4, Kurve 4 - rel. Minima bei 6,5 MHz, 12 MHz, 19 MHz)

Da andere Funkstöranteile diese Abhängigkeit nicht zeigen, erge-

ben sich günstige Frequenzbereiche zur Auswertung der Funkstö-

rungen der Nadelmagnete (Anlage 3, Diagramm 4 - schraffierte

Bereiche). Die Bilder 21 bis 24 sind z. B. bei solchen günstigen

Frequenzen aufgenommen worden.

5.5.3. Energieverteilung der Funkstörungen als

Selektionskriterium

Die Funkstörungen der FSM F 1000 lassen sich in zwei

Kategorien einteilen:

- Funkstörungen mit breitbandigem Spektrum

Die Störenergie ist in Abhängigkeit von der Impulsform

über einen größeren Frequenzbereich verteilt. Der Meß-

empfänger greift davon entsprechend seiner Bandbreite

einen Teil davon heraus.

Hierunter zählen: Funkstörungen der Druckermagnete

(Pkt. 5.3.2.),

Funkstörungen der Schrittmotoren

(Pkt. 5.4.3.),

Funkstörungen des Lochbandstanzers

(Pkt. 5.4.4.) und

Funkstörungen der Netzteile

(Pkt. 5.4.1.)

- schmalbandige Funkstörungen auf diskreten Frequenzen

Die Störenergie ist nur auf diskrete Frequenzen (z. B.

Oberwellen der entsprechenden Grundtakte T1) beschränkt.

Hierunter zählen: Funkstörungen der Eingabetastatur

(Pkt. 5.3.3.) und

Funkstörungen der Taktoberwellen

(Pkt. 5.4.2.)

Unabhängig von der Meßbandbreite wird die gesamte Stör-

energie erfaßt. Durch richtige Wahl von Bandbreite und

Meßfrequenz des Meßempfängers lassen sich damit der er-

forderliche Nutz-Stör-Abstand zur Unterscheidung der

kompromittierenden Funkstörung von den übrigen erreichen.

Die Funkstörungen .der Eingabetastatur (Pkt. 5.3.3.) können

z.B. bei einer Bandbreite von 0,2 kHz auf diskreten Fre-

quenzen um 30 MHz nachgewiesen werden.

Obwohl die Funkstöramplituden der Schrittmotore und des

Lochbandstanzers in diesem Frequenzbereich größer als die

der Eingabetastatur sind, nimmt der Meßempfänger aufgrund

dieser kleinen Meßbandbreite nur einen kleinen Energiean-

teil von diesen Störern auf.

Die Funkstörungen mit breitbandigen Spektren sind bis auf

die genannten Ausnahmen (Pkt. 5.5.2.) kleiner als die schmal-

bandigen Spektren (bezogen auf eine Meßbandbreite B ≤ 9 kHz).

Somit lassen sich z. B. Funkstörungen der Druckermagnete nur

zwischen den Taktoberwellen (Pkt. 5.4.2.) nachweisen, wobei

die Bandbreite kleiner als der Oberwellenabstand zu wählen

ist.

5.5.4. Zeitliche Zuordnung von Funkstörimpulsen als

Selektionskriterium

Die breitbandigen Funkstörungen der Druckermagnete, der Schritt-

motoren und des Lochbandstanzers können aufgrund der festen

zeitlichen Zuordnung zueinander unterschieden werden. Wie be-

reits in 5.3. beschrieben, sind die Funkstörungen nur zu ge-

wissen Zeitpunkten vorhanden (Zu- und Abschaltphasen bestimm-

ter Baugruppen) und haben eine relativ kurze Dauer (« 1 ms).

Dem Taktregime des F 1100 entsprechend treten damit o. g. Funk-

störungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf und können damit

lokalisiert werden.

Beispiel: Störimpulse. des HSM und der Druckermagnete n

Bild 30 Impulsdiagramm HSM - n

(1) Ansteuerimpulse des Horizontalschrittmotors (HSM)

(2) Ansteuerimpulse des Druckermagneten n4

(Magnet n4 = 4. Druckerspalte, dargestelltes Zeichen: M)

(3) empfangene Störimpulse

Die Abstände der Störimpulse sind in Tabelle 2 angegeben:

| Störimpuls Nr. | Abstand (m) | Störquelle | Funktion |

|---|---|---|---|

| 1 | 0 | HSM | Leerschritte |

| 2 | 7,52 | HSM | Leerschritte |

| 3 | 15,0 | HSM | Leerschritte |

| 4 | 22,6 | HSM | 1. Druckschritt |

| 5 | 24,5 | n | 1. Druckspalte |

| 6 | 30,1 | HSM | 2. Druckschritt |

| 7 | 32,0 | n | 2. Druckspalte |

| 8 | 37,6 | HSM | 3. Druckschritt |

| 9 | 39,5 | n | 3. Druckspalte |

| 10 | 45,1 | HSM | 4. Druckschritt |

| 11 | 47,0 | n | 4. Druckspalte |

| 12 | 52,6 | HSM | 5. Druckschritt |

| 13 | 54,5 | n | 5. Druckspalte |

| Tabelle 2 Störimpulse der Druckmagnete im Zeitregime des F 1000 | |||

Bild 31 Oszillogramm Funkstörspannung Linie

f = 8,6 MHz, b = 9 kHz

Grunddämpfung 10 dB

oben: Ansteuerimpulse n4 für lat. Großbuchstaben M

unten: Störimpulse

Für die Funkstörungen des Lochbandstanzers gelten analoge

Beziehungen.

5.6. Ausbreitungsmöglichkeiten der Funkstörungen

5.6.1. Funkstörspannungen auf Netz

Die Ausbreitungsmöglichkeiten hängen stark vom Netzaufbau

(Installation) und der Netzimpedanz am Aufstellungsort ab

und waren nicht Gegenstand dieser Untersuchungen.

Im Gegensatz zu Messungen nach TGL 20885 können reale Netze

eine wesentlich höhere Impedanz als 150 A aufweisen. Die ab-

gegebene Störspannung ist dann größer als die in Anlage 2 er-

mittelte.

Die unkontrollierte Ausbreitung und die damit verbundene Aus-

wertemöglichkeit sind im gesamten Frequenzbereich gegeben.

5.6.2. Funkstörspannungen auf der Telegrafieanschlußleitung

Die Ausbreitungsmöglichkeiten hängen stark von der Impedanz

der Anschlußleitung, von den HF-Eigenschaften zwischengeschal-

teter Geräte (Chiffriergeräte, Doppelstromumsetzer usw.) und

den Aufstellungsvarianten ab und sind, nur an kompletten

Endstellen zu analysieren.

Den Einfluß unterschiedlicher Belastungsfälle zeigt Anlage 3,

Diagramm 1 Kurven 1 und 2 und Diagramm 2 Kurven 1 und 2. Die

Verringerung der Belastung von ca. 120Ω (620Ω || 150Ω) auf

ca. 500Ω (620Ω || 2,5kΩ) bringt den doppelten Spannungs-

gewinn (6 d8).

Die unkontrollierte Ausbreitung entlang der Fernschreiban-

schlußleitung ist sowohl im Lokalbetrieb des Fernschreibers,

als auch im Chiffrierbetrieb gegeben.

Untersuchungen zu dieser Problematik wurden noch nicht durch-

geführt.

5.6.3. Funkstörspannungen auf den Anschlußleitungen zum

Fehlerkorrekturgerät (FKG)

Der Anschluß des Fehlerkorrekturgerätes erfolgt über den

8-poligen Telegrafiestecker (Anschlüsse 5 bis 8) gemeinsam

mit dem Telegrafieanschluß (Anschlüsse 1 bis 4).

Die Anschlüsse 5 bis 8 sind weder galvanisch noch HF-mäßig

von der Logik F 1100 getrennt und führen hohe Störspannungen

(analog Pkt. 5.6.2.).

Die unkontrollierte Ausbreitung über das FKG zum Netzanschluß,

zur Fernschreibanschlußleitung und als Sekundärstrahlung ist

nicht auszuschließen. Messungen mit Anschluß eines FKG wurden

bisher nicht durchgeführt.

5.6.4. Funkstörstrahlung

Die Funkstörfeldstärke ist in 1 m Abstand von der FSM F 1100

sehr gering (Anlage 2, Diagramm 2). Sofern nicht durch sekun-

däre-Strahler (FKG, Chiffriergerät, Linienkabel, Netzkabel usw.)

ungünstigere Bedingungen geschaffen werden, würde der Fern-

schreiber in den Betriebsarten ohne Tastatureingabe den Be-

dingungen des Chiffrierwesens genügen. Bei Tastatureingabe

steigt jedoch die Funkstörfeldstärke infolge der Handkapazi-

täten und der Antennenwirkung der Bedienkraft stark an.

Konkrete Angaben zu der dabei maximal auftretenden Funkstör-

feldstärke können z Z. nicht gemacht werden, da zu viele

äußere Einflußfaktoren eine Rolle spielen. Ein Anstieg der

Feldstärke über das 10fache der Werte nach Anlage 2, Diagramm 2

wurde bei bestimmten Frequenzen bereits nachgewiesen.

Damit ist die unkontrollierte Ausbreitung besonders im Frequenz-

bereich größer 10 MHz gegeben.

5.7. Funkentstörmaßnahmen

5.7.1. Zielstellung

Wie die Messungen beweisen, ist die FSM F 1100 hochfrequenz-

mäßig ungünstig aufgebaut. Funkstörspannungen und -feldstärken

sind von den angeschlossenen Geräten (Chiffriergeräte, Fehler-

korrekturgeräte), Netzen (Telex, Handvermittlung, Standleitung,

Stromversorgungsnetzen) sowie von der Bedienung (Handkapazi-

täten bei Tastatureingabe) und den örtlichen Bedingungen ab-

hängig. Die Telegrafieanschlußleitung ist nicht gefiltert.

Eine Entstörung an der Fernschreibmaschine F 1100 ist Voraus-

setzung für eine wirksame Gesamtentstörung.

Es wurden solche Möglichkeiten zur Funkentstörung der Fern-

schreibmaschine erprobt, die gegenwärtigen Entwicklungs-

stadium noch berücksichtigt werden könnten (Pkt. 5.7.2.).

Die verbleibende Abstrahlung einer entstörten Fernschreib-

maschine F 1100 muß durch zusätzliche Funkentstörmaßnahmen

an der kompletten Endstelle reduziert werden. Dazu sind wei-

tere Untersuchungen des Zusammenwirkens F 1000 mit peripheren

Geräten (Chiffriergeräte, Fehlerkorrekturgeräte usw.) erfor-

derlich. Im Punkt 5.7.3. werden einige Möglichkeiten aufge-

zeigt. um niedrige Funkstörungen zu erzielen.

5.7.2. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen an der FSM F 1000

Die Funkentstörmaßnahmen erstrecken sich auf hochfrequenzge-

rechte Masseführungen und Bezugspotentiale, den Anschluß aller

metallischen Teile an die Chassismasse, die Filterung der Tele-

grafieanschlußleitungen sowie die Quellentstörung einiger

wichtiger Baueinheiten.

Vorschläge und erreichbare Ergebnisse sind in Anlage 4

zusammengefaßt

5.7.3. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen am Gesamtsystem

Folgende Maßnahmen und Forderungen können zur Verminderung der

Funkstörungen beitragen:

- Einsatz eines externen Netzfilters für die FSM F 1000 bzw.

für die gesamte Anlage (Dämpfung ≥ 40 dB),

(eventuell mit Pkt. 4.4. - Motorgenerator koordinieren),

- Forderung nach einer hohen Übersprechdämpfung der anzu-

schließenden Chiffriertechnik,

- Forderung nach einer hohen Übersprechdämpfung der anzu-

schließenden FKG oder Verbot des Anschlusses.

- einzuhaltende Mindestabstände

FSM zu benachbarter FSM 1 m

FSM zu abgeschirmten Chiffriergerät 0,5 m

FSM zum Linienanschluß 2 m

FSM einschließlich Chiffriertechnik

zu anderer Technik 5 m

- konkrete Aufstellungs- und Installationsvorschriften ein-

schließlich Kabel- und Leitungsführung, Auswahl von Kabel

und Leitungen (Schirmung) usw.

- Festlegungen zum Betriebsablauf

Diese ergeben sich aus den technischen Parametern der

peripheren Geräte.

6. Sonstige auswertbare Energien

Neben den Funkstörungen, die definitionsgemäß den Frequenz-

bereich oberhalb 10 KHz umfassen, sind auch niederfrequente

Energien als Magnetfelder und als Fremdspannungen vorhanden.

Die Ausbreitungsmöglichkeiten solcher Energien sind in /2/

angedeutet. Die Magnetfelder waren mit einfachen Indikatoren

noch im Abstand von 50 cm von der FSM nachweisbar. Genaue

Untersuchungen konnten aus zeitlichen und meßtechnischen

Gründen nicht durchgeführt werden.

Es wird eingeschätzt, daß nach Durchführung der im Pkt. 5.7.3.

aufgeführten Maßnahmen auch diese niederfrequenten Energien

abgeschwächt werden.

7. Zusammenfassung

Die elektronische FSM F 1000 erzeugt aufgrund ihres Wirkungs-

prinzips verschiedenartige Störenergien mit hohem Informations-

gehalt. Der Einsatz dieser FSM in Chiffrierstellen erfordert

entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung

dieser kompromittierenden Energien.

Während bei einigen energiearmen Störern (optische, akkus-

tische) relativ einfache Methoden zur Verhinderung der kompro-

mittierenden Abstrahlung ausreichen, erfordern andere Störer

(Stromaufnahmeänderungen) aufwendige, zusätzliche Maßnahmen

in der Chiffrierstelle.

Die Funkstörungen der FSM sind relativ energiearm, jedoch gut

von sonstigen Störern zu trennen. Ihre Ausbreitung ist deshalb

zu unterbinden. Diese Aufgabe kann nur durch eine Quellent-

störung an der FSM F 1000 und durch zusätzliche technisch-

organisatorische Maßnahmen in der Chiffrierstelle erfolgen.

Möglichkeiten mit einer Abschätzung ihrer Wirksamkeit sind in

den entsprechenden Kapiteln aufgezählt. Die Ausbreitung der

Funkstörungen auf der Telegrafieanschlußleitung ist dabei von

der Abstrahlungsfestigkeit anzuschließender Chiffriergeräte

abhängig und wurde bisher noch nicht umfassend untersucht.

Eine hochwertige Entstörung am Telegrafieanschluß der FSM ist

jedoch Voraussetzung für eine wirkungsvolle Gesamtentstörung.

8. Abkürzungen

lat. lateinisch

kyr. kyrillisch

Bd. Baud

OSZI Oszilloskop (Speicher-)

FSM Fernschreibmaschine (n)

LBS Lochbandstanzer

KES Karteneinschub

MM Markierungsmagnet

MS Stanzmagnet

MT Transportmagnet

M Mikrofon

NNB Netznachbildung

SMV Selektives Mikrovoltmeter

TK Tastkopf

HSM Horizontalschrittmotor.

VSM Vertikalschrittmotor

LSM Leserschrittmotor

SPM Schallpegelmesser

Fi Filter/Bandpaß

RL Lastwiderstand

9. Literaturverzeichnis

/ 1/ Einige Probleme der kompromittierenden Abstrahlung

neu entwickelter elektronischer Fernschreibmaschinen

des Systems F 1000 des Kombinats VEB Meßgerätewerk

Zwönitz, GVS-MfS-020-938/80

/ 2/ Einschätzung der Sicherheit einer Fernschreibendstelle

(Chiffrierstelle) bezüglich unberechtigter Erlangung

geheimzuhaltender Informationen mittels elektrischer

Auswertung, GVS-MfS-020-XI/718/79

/ 3/ Konzeption über die weitere Arbeit an der Problematik

der kompromittierenden Abstrahlung von Chiffrier- und

Nachrichtentechnik - Studie -, GVS ZCO 216/81.

/ 4/ "Regelungen und Bestimmungen für das Chiffrierwesen

der DDR" vom 30. 3. 1977, GVS B 434-401/76

/ 5/ "Sicherheits-. und technische Bestimmungen für den

Einsatz kanalgebundener Chiffriertechnik in stationären

und mobilen Einrichtungen des Chiffrierwesens"

vom 13. 09. 1977, GVS B 434-402/76

/ 6/ TGL 20885/06 Ausgabe 2/79

/ 7/ TGL 20885/16 Ausgabe 12/79

/ 8/ St RGW 784-77

/ 9/ St RGW 502-77

/10/ RS 1932-69

/11/ RS 1929-69

/12/ RS 1953-68

/13/ Serviceanleitung F 1200

/14/ Satz Zeichnungsunterlagen F 1301

Anlage 1

Druckbilder F 1100

Druckbild lateinische Großbuchstaben

Druckbild lateinische Kleinbuchstaben

Druckbild kyrillische Großbuchstaben

Kodebelegung Fernschreiber F 1100

Tabelle 1 Anzahl der Druckpunkte

der Druckspalten 1 … 5

für lateinische und

kyrillische Buchstaben

Tabelle 2 Anzahl theoretisch unterschiedlicher

Klassen für verschiedene

Fernschreibvarianten

Kodebelegung Fernschreiber F 1100

Tabelle 1: Anzahl der Druckpunkte der Druckspalten 1 … 5

für lateinische und kyrillische Buchstaben

| Anzahl der Druckpunkte | lateinische Buchstaben | kyrillische | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| pro Druckspalte | groß | klein | Buchstaben | ||||

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||

| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | B | B | |

| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Б | ||

| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | E | E | |

| 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | Ы | ||

| 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | R | ||

| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | D | b | |

| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | P | P,Ь | |

| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | F | ||

| 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | N | И | |

| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | Ю | ||

| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | Ш | ||

| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | K | K | |

| 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | M, W | M | |

| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | k | ||

| 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | H | H, П | |

| 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | h | ||

| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | L | Г | |

| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | A | A | |

| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | p | ||

| 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | Щ | ||

| 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | Ц | ||

| 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | U | ||

| 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | Q | ||

| 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | G | ||

| 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | O | Й, O | |

| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | C | |

| 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | m | ||

| 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | n | ||

| 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | Ж | ||

| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | X | X | |

| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | w | ||

| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | u | ||

| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S, Z | ||

| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | e | ||

| 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | Я | ||

| 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | Ф | ||

| 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | d | ||

| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | V | o | |

| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | c | ||

| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | y | ||

| 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | Y | ||

| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | У | ||

| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | v | ||

| 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | Д | ||

| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | g | ||

| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Э | ||

| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | s, z | ||

| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | З | ||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | q | ||

| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | ||

| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | Л | ||

| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | a | ||

| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | T | T | |

| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | J | ||

| 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | j | ||

| 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | r | ||

| 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | I | ||

| 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | i | ||

| 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | f | ||

| 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | t | ||

| 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | l | ||

| Tabelle 2: Anzahl theoretisch unterscheidbarer Klassen für | |||||||

| verschiedene Fernschreibvarianten | |||||||

| Variante | Anzahl der Buchstaben | Anzahl der Klassen |

|---|---|---|

| Lateinische Großbuchstaben | 26 | 24 |

| Lateinische Kleinbuchstaben | 26 | 25 |

| Lateinische Groß- und Kleinbuchstaben | 52 | 47 |

| Kyrillische Buchstaben | 30 | 27 |

| Lateinische und kyrillische Großbuchstaben | 56 | 38 |

Anlage 2

Meßprotokoll über die Messung von Funkstörungen F 1100

1. Erzeugnis : elektronische Fernschreibmaschine F 1100

2. Gerätenummer: 09029 und 09078

3. Herstellungsdatum: 1980

4. Hersteller: VEB Kombinat Meßgerätewerk Zwönitz

9417 Zwönitz

Schillerstraße 13

5. Grenzwerte der Funkstörungen:

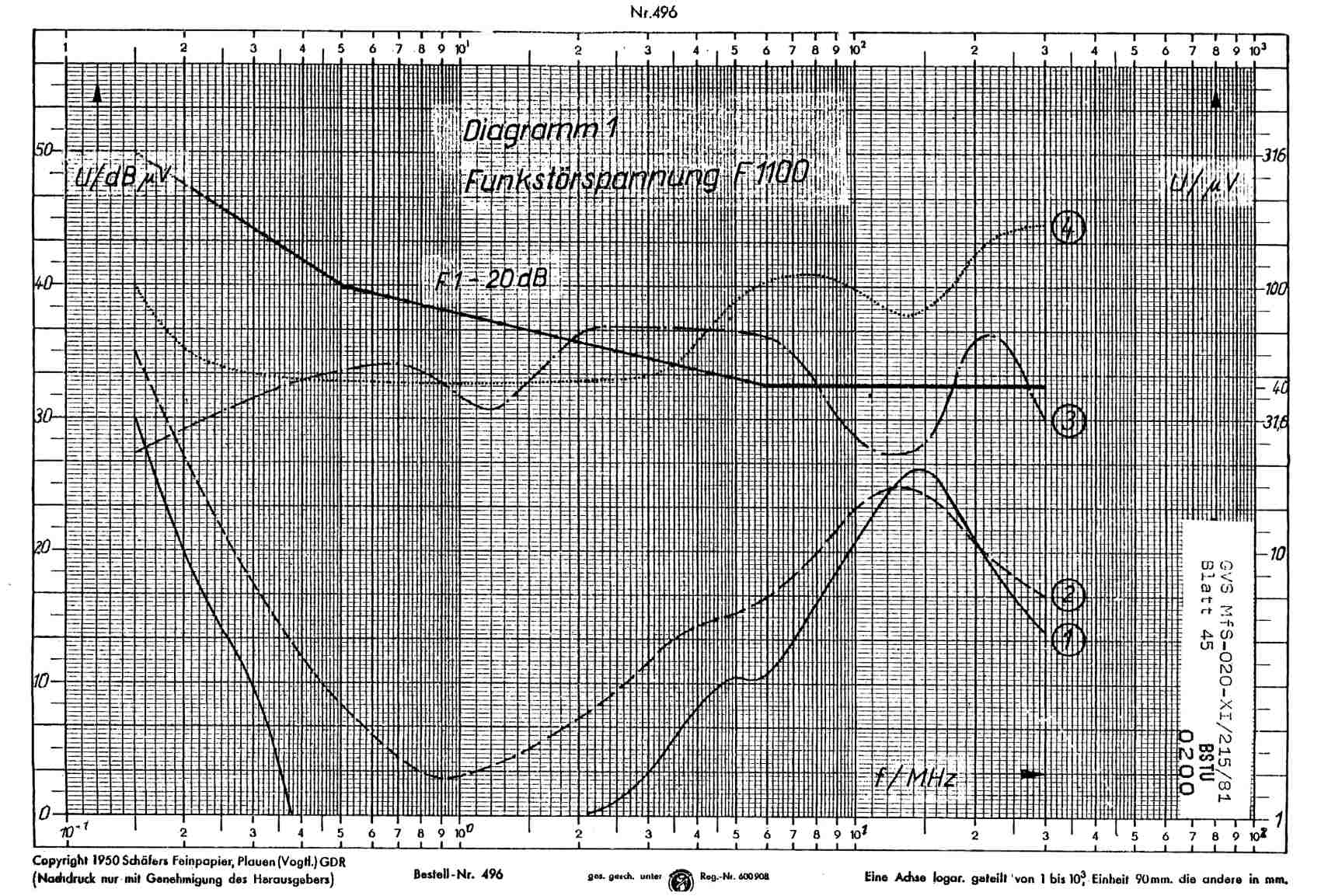

| Funkstörspannung auf Netz | (F1) | F1-20 dB |

| Funkstörspannung auf der | F1 +30dB | F1 +10dB |

| Fernmeldeanschlußleitung | ||

| Funkstörfeldstärke | 100 μV/m in 10m | 50μV/m in 1 m |

| Entfernung | Entfernung |

6. Meßverfahren: nach TGL 20885

Die TGL 20885 entstand unter Berücksich-

tigung entsprechender RS-Empfehlungen

und enthält Festlegungen von

RGW-Standards

(RS 1929 - 69

RS 1932 - 69

RS 1953 - 68

ST RGW 784-77)

ST RGW 502-77 ist nicht berücksichtigt.

7. Meßgeräte: Selektives Mikrovoltmeter SMV 6.5

Geräte-Nr. 07204

mit Feldstärkemeßantenne FMA 6.2

Geräte-Nr. 04/115

mit Netznachbildung NNB 101

Geräte-Nr. 08317

und Tastkopf TK 102

Geräte-Nr. 09700

Selektives Mikrovoltmeter SMV 8.5

Geräte-Nr. 02200

mit Dipolantenne DP 1

und Netznachbildung NNB 103

Geräte-Nr. 04/262

8. Meßbedingungen: Standardmeßbedingungen

nach TGL 20 885

9. Betriebsart dar Fernschreibmaschine:

- Netzbetrieb 220 V Ws, 50 Hz

- Fernmeldeanschluß siehe Meßaufbau

Die TGl 20885/16 , Meßverfahren und Grenzwerte für Draht-

fernmeldeanlagen, enthält keine Aussage über Anordnung und

Größe der Nachbildwiderstände, mit denen die Fernmeldean-

schlußleitung einer Fernschreibmaschine abzuschließen ist.

Netznachbildungen für Fernmeldeanschlußleitungen standen

nicht zur Verfügung.

- In Anlehnung an Störspannungsmessungen auf Leitungen wurden

die Fernmeldeanschlußleitungen und Steuerleitungen gemäß

Meßaufbau mit 8 Nachbildwiderständen zu je 600 Ω belastet.

- Stanzer eingeschaltet, Leser eingeschaltet, Lokalbetrieb

- Leser mit eingelegtem Lochstreifen, Mischtext

10. Meßaufbau für Funkstörspannungsmessungen:

11. Meßergebnisse Funkstörspannung siehe Diagramm 1: Kurve 1 Störspannung auf Netz, FSM Nr. 09078 Kurve 2 Störspannung auf Netz, FSM Nr. 09029 Kurve 3 Störspannung auf Kurve 4 Störspannung auf Fernmeldeanschlußleitung, FSM Nr. 09029 12. Meßaufbau zum Messen der Funkstörfeldstärke:

Höhe b der Antenne auf maximale Feldstärke einstellen

(für a = 1 m beträgt b ≈ 1,50 m )

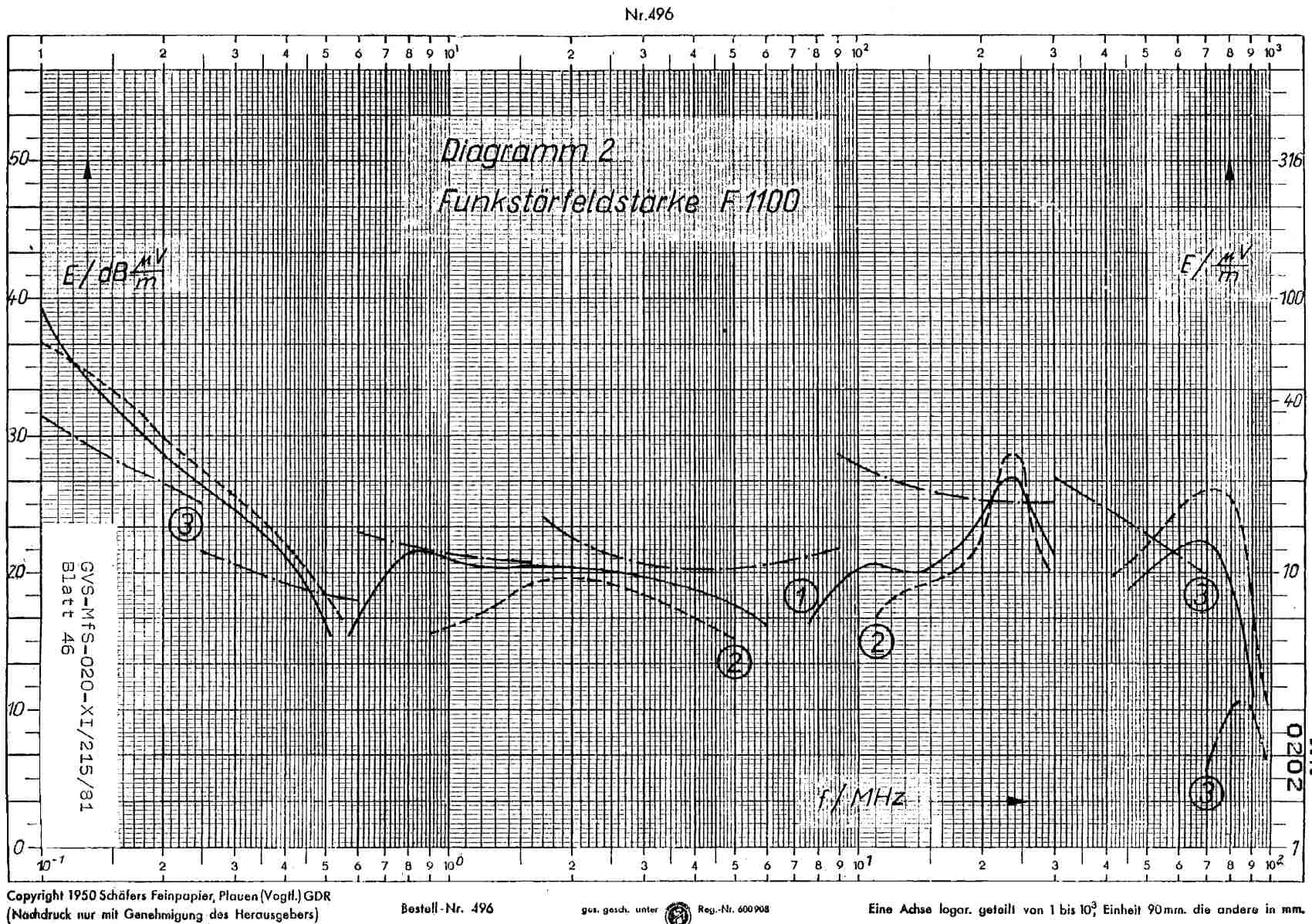

13. Meßergebnisse Funkstörfeldstärke:

Meßabstand a = 10 m: Funkstörfeldstärke unterhalb Nachweis-

grenze des Meßgerätes

Meßabstand a = 3 m: Funkstörfeldstärke unterhalb Nachweis-

grenze des Meßgerätes

Meßabstand a = 1 m: siehe Diagramm 2

Kurve 1 Funkstörfeldstärke FSM Nr. 09078

Kurve 2 Funkstörfeldstärke FSM Nr. 09029

Kurve 3 Nachweisgrenze des Meßgerätes

(je nach Rauschanteil kann die Grenze

noch bis zu 10 dB unterboten werden)

Anlage 3

Funkstörspannungsanteile einzelner Störquellen der

FSM F 1100

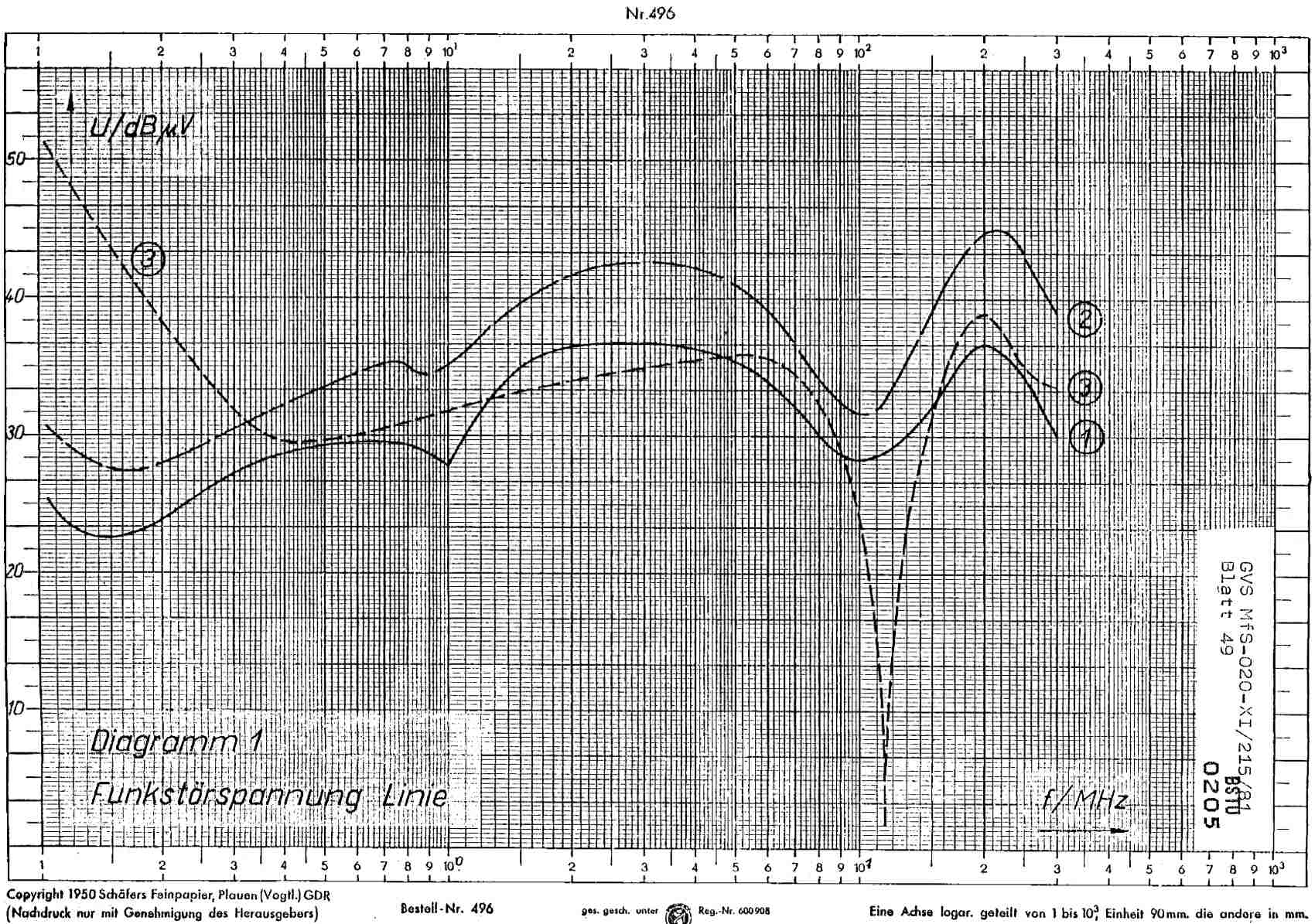

Diagramm 1 Funkstörspannung der Taktoberwellen auf FSAL

Diagramm 2 Funkstörspannung der Taktoberwellen auf FSAL

Parameter RLinie

Diagramm 3 Funkstörspannung Nadelendstufen u. Taktober-

wellen

Diagramm 4 Funkstörspannung Netz, verschiedene Störer

Diagramm 5 Funkstörspannung Netz, Parameter RLinie

Diagramm 1

Hüllkurven der Störspannung Taktoberwellen auf der Telegrafie-

anschlußleitung F 1100 ( b-Ader ) Gerät Nr. 09078